東京メトロ銀座駅からすぐの場所にある京うどんの店「きつね庵」。日本を代表するショッピングストリートであるこの街で、東京のお客様はもちろん関西出身のお客様、さらには外国人観光客の心もがっちりと掴む、優しい味わいのうどんが人気です。

- 京うどん きつね庵

- 住所:東京都中央区銀座3-8-13 光生ビル2階

- 電話番号:03-6264-4715

- 営業時間:[月~金]11:00~16:00/17:00~22:00 [土日祝日]11:00~17:00

- 定休日:不定休

京うどんは、優しい味わいの出汁と柔らかい細麺が特徴です。京うどん専門店「きつね庵」の店主である吉野正規さんに、その魅力と人気の秘訣を聞きました。

私は京都出身なのですが、自分が小さい頃から食べていた素朴なうどんを提供するお店が関東では見つかりませんでした。それならば、自分がその京うどんを東京の皆さんに紹介すればいいと考え、『きつね庵』を開業しました」

2015年4月、東京の中心・銀座でオープンした「きつね庵」。ビジネスマンはもちろん、買い物帰りの女性客や外国人観光客など、幅広い客層に早くも浸透。「初めて京うどんを食べるお客様から『美味しい』と言っていただくことが最上の歓び」と吉野さんは語ります。

「出汁は透明感のある淡い味付け。サバがメインで他には昆布とシイタケ、少しだけアゴも入っています。麺は京都のものよりもほんの少しだけモチモチ感を出すことで、東京の皆さんにも食べやすく、親しみやすいものを求めました」

京うどんは、名前やつくり方に関東とは違った特徴があります。たとえば、関東では油揚げを四角い形のまま提供する「きつねうどん」は、京都では細かく刻んだ揚げを使用。また、関東では揚げ玉の入った「たぬきうどん」も、京都ならとろみを付けて生姜を添えた“きつねのあんかけ”のことを指します。もちろん、「きつね庵」では京うどん本来の味、名前で提供し、その“本場の味”が支持を集めています。

京うどん本来の味わい、メニューづくりを心がける「きつね庵」。だからこそ、京都ならではの食材を使用することを心がけています。

京うどん本来の味わい、メニューづくりを心がける「きつね庵」。だからこそ、京都ならではの食材を使用することを心がけています。

「油揚げは、京都の老舗豆腐店『とようけ屋山本』さんから仕入れたものを使用しています。柔らかさと香ばしさ、とろけるような食感が特徴です。ねぎはもちろん、京都産の九条ねぎ。うどんを提供する直前にサッと煮立たせることで、まろやかな味わいを出すのに一役買っています」

卓上に並ぶのは、京都の老舗「七味家本舗」から仕入れた七味。京都では、うどん店はもちろん、一般家庭の食卓でも愛用されている逸品で、一般的な七味よりも山椒が強く、香り豊かです。

「京都は、“外食”としても“家庭の味”としてもうどんをよく食べる地域です。当店では、その“お店の味”と“家庭の味”の両方を楽しんでいただくことができます。たとえば『きつねうどん』。お店では油揚げを甘く煮たものをうどんにのせるのが一般的ですが、家庭では油揚げをそのままお出汁で煮てしまうことも。どちらも京都で暮らしたことのある人には懐かしい味です。そこで、前者は『京のきつねうどん』、後者は『特製きつね』というメニューで提供しています。当店のメニューは創作系ではなく、京うどんの昔ながらの素朴な美味しさを忠実に表現したものばかり。その昔ながらの部分、特に出汁の優しい味わいをお客様には楽しんでいただきたいですね」福岡で長年に渡って愛され続け、5店舗を展開する人気うどん店「大地のうどん」が、2016年5月に東京・高田馬場に関東1号店をオープン。従来の博多うどんとは異なる透明な細麺と、顔のサイズ並に大きな各種天ぷらは、オープン数ヶ月で早くも東京人の心を捉えています。

- 大地のうどん

- 住所:新宿区高田馬場3-22-14 アビテヒデミ101

- 電話番号:03-3369-7190

- 営業時間:11:00~15:30L.O/18:00~22:30L.O

- 定休日:水曜

博多うどんといえば、フワフワとした食感に優しいコシが持ち味の麺が一般的。しかし、「大地のうどん」の麺は細くて透明感があり、少しコシがあるのが特徴です。“東京総司令官”の阿部修さんは、そんな新しい福岡のうどんを多くの人に知ってもらいたいとオーナーに直談判をして、東京進出に踏み切りました。

「 “従来の博多うどんをリスペクトしつつ、新しい福岡のうどんをつくろう”という『豊前裏打会』という流派があり、私たち『大地のうどん』もその流れを汲んでいます。従来の博多うどんともっとも異なるのは、麺の茹で置きをしないところ。元々博多は商人の街だったので、すぐに食べられるようにと茹で置きの柔らかいうどんが主流になったといわれています。ですが当店では、お客様から注文が入ってから麺を切って茹でているのがこだわりです」

「大地のうどん」の細くて透明感のある麺は、他店のどこにも負けない労力をかけてじっくりと熟成させている、と阿部さんは言います。

「熟成具合が命ですので、季節によって寝かせる時間を変えています。夏はだいたい1日半、冬であれば3日程。さらに一日の中で常温・低温・高温と、温度の違う場所に何度も移すことで、あえて熟成の進み具合を抑えることもあります。熟成しすぎると釜の中で麺が切れてしまうので、この加減が本当に難しくて繊細なんです。それでも、この一連の作業は楽しくてしょうがないですね」

麺の熟成に強いこだわりを見せる「大地のうどん」。同様に、こだわり抜かれた具材も人気の理由の一つ。特にごぼう天ぷらを使ったメニューはボリューム満点です。

「当店のごぼう天は、それぞれ“サクサク”“シャキシャキ”“ホクホク”と食感が異なる3種類のごぼうを使っています。もちろん、福岡直送です。また、『大地セット』では細長く、『ごぼう三昧』では円形にして揚げるなど、揚げ方にも工夫しています。福岡の人間にとってごぼう天はソウルフード。ぜひ食べていただきたいメニューのひとつですね」

ごぼう天以外のメニューもボリューム満点で、かき揚げも直径約20cmの大きさです。かぼちゃ、ニンジン、たまねぎを具材として、中央には大きな海老がアクセント。厚みもあって食べ応えは抜群で、喉ごしのいい麺とザグザク食べられる天ぷらとのコントラストもまた絶妙です。

「現在、当店を含めて6店舗ある『大地のうどん』ですが、店舗ごとにメニューやうどんの熟成方法も微妙に違います。よりよい方法が分かれば報告しあって、お互いに高め合っています。僕たち従業員に共通しているのは、一人でも多くのお客様に福岡うどんの美味しさを知ってほしいということ。そのためには、どんな労力も惜しみません」

ラーメン激戦区として知られる高田馬場ですが、今後はうどんでも更なる賑わいを見せそうな予感です。

- 五島うどん びぜん家

- 住所:東京都小金井市本町6-9−42

- 電話番号:042-382-1833

- 営業時間:11:30~14:30

- 定休日:月曜

「五島うどん びぜん家」の店主、備前格さんは長崎出身。滑らかで喉ごしのよい食感が特徴の五島手延べうどんを幼い頃から毎日のように食べて育ち、大学を卒業してから4年間は、上五島で厳しい修業を積みました。

「五島手延べうどんで使用する麺は、熟練の麺職人が2本の箸を巧みに使いながら、丹精を込めて一本一本引き延ばしては束ねる作業を繰り返して紐状の細い麺にしていきます。一度で伸び切るわけではないので、ちょっと伸ばして休ませてそこからまた伸ばして……、という地道な工程の繰り返し。この伝承の技によって、コシが強く、切れにくい五島うどん特有の麺へと仕上がるんです」

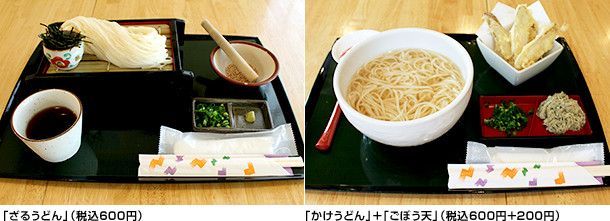

五島列島の特産品である食用椿油をはけで麺に塗っているのも、五島手延べうどんの特徴のひとつ。「びぜん家」の看板メニューでもある「ざるうどん」を注文すると、麺のツヤツヤとした光沢がはっきりと分かります。

「五島手延べうどんは、職人さんたちの想いが詰まった麺。茹でたてのときにこそ、本当の美味しさと美しさがありますので、注文をいただいてから大鍋の中でゆっくり泳がせながらじっくり茹で上げています」

五島うどんの出汁に使うのは、風味豊かな五島列島特産のあご(飛魚)。その希少性の高さから『幻のうどん』とも呼ばれる所以です。「びぜん家」自慢のアツアツの「かけうどん」は、あご出汁の芳醇な香りが漂う定番メニューです。

「スープは毎日すべて取り替え、つくり直して提供しているのはもちろんのこと、あごは焼いてから使用することで風味がとてもよくなります。天ぷらも、お客様が揚げたてを食べられるようなタイミングで調理にかかります。なかでもごぼう天は、ごぼうのシャキシャキとした食感と風味が味わえると思います」

4年間の厳しい修業を積み、びぜん家をオープンした備前さん。本場で培った技術を使い、本場の食材を使っても、東京で本場の味を再現するには大きな課題があったと言います。

「当初、五島列島にいたときと同じ味はなかなかつくれませんでした。その原因は水。硬度の問題だと思います。そこで、自分が生まれたときからずっと飲んできた水に近い味が出せる浄水器を探しました。今後もより本場の水に近い味を探していくつもりです」

『びぜん家』のうどんを食べることで五島列島に興味を持つきっかけになってほしい、と語る備前さん。その原動力は、故郷に対する恩返しの気持ちでした。

「五島列島に興味を持っていただくことで、観光に行く人が増えたり、移住する人がいたり……と、故郷が活発になるよう少しでも貢献していきたいですね。本場で食べるうどんは、ものすごく美味しいですよ」- 釜揚げうどん はつとみ

- 住所:東京都文京区関口1-48-5 イシダビル1階

- 電話番号:03-3260-9234

- 営業時間:11:30~14:00/17:00~22:15 L.O

- 定休日:日曜・祝日

「宮崎うどんの特徴といえば、麺が細めで柔らかいことと、出汁に干し椎茸を使うことでしょうか。生産量全国2位の宮崎産干し椎茸は有名ですから。他のご当地うどんでも干し椎茸を使うことは多いと思いますが、宮崎うどんではそれ以上に椎茸の存在感が強い出汁が特徴です」

「はつとみ」の店長を務めるのは熊谷晃さん。東京都渋谷区にある宮崎うどんの名店「澤乃井」で食べた柔らかいうどんに感銘を受け、同店で20年の修業を積んだ人物です。2008年に江戸川橋で独立して以降、様々な種類のうどんを開発・販売しています。

「当店の出汁は、干し椎茸のほか、鰹節や昆布などの魚介系を加えることでさらなる旨味を引き出しています。また、柔らかな歯応えとツルッとした喉ごしが特徴の麺は、日清製粉の“金すずらん”と“麺祭”の2種類に他の小麦粉もブレンドしたものを使っています。日々の気温・湿度によって塩水や加水の量を調整して、足踏みと手こね、寝かせを繰り返し、丹精を込めてつくった麺ですね」

一番人気は宮崎うどんの代名詞ともいえる「釜あげうどん」。うどんを食べ終わったあと、残ったうどんつゆに釜あげうどんの残り湯を入れることで、蕎麦湯ならぬ“釜湯”として、出汁の旨味を味わい尽くすことができます。女性客からの支持が多いというのが「梅豚うどん」。本来の出汁に豚肉、ほうれん草の旨味が加わり、さらに梅干しを崩すことで酸味が広がり、食べ進めながら味の変化も楽しむことができます。

「女性のお客様から支持をいただくという点は、開店前から意識していました。内装に関しても、一般的な蕎麦屋やうどん店のような雰囲気ではなく、女性一人でも入りやすいような雰囲気にしてほしいとお願いしました」

夜になると店先の看板がライトアップされ、オシャレなカフェのような雰囲気に。店内はモダンな空間になっているため、ゆっくりと食事が楽しめます。他にも、多くのお客様に愛される店づくりに余念がない熊谷さん。「はつとみ」で提供しているメニューのひとつひとつは、妥協を許さない探求心から生まれた力作です。

「開店してから10年。自分の好きな味を追求しつづけてきました。最初と比べれば手を加えている部分もありますし、変えていない部分もありますが、どれも自信を持ってお客様に提供できるメニューです。まずは一度食べに来ていただければ、宮崎うどんの素晴らしさが分かっていただけると思います」

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2017年11月)のものです