かつて、神保町で中国家庭料理の名店として人気を馳せた源来軒。その源来軒の二代目店主が開業したのが「源来酒家」です。5階建てで全80席ある店はいつも盛況。ランチタイムも夕食時も、サラリーマンや若い女性客から支持を集める人気店です。

- 源来酒家

- 住所:東京都千代田区神田神保町3-3

- 電話番号:03-3263-0331

- 営業時間:[月~金]11:00~23:00 [土・日・祝]11:00~21:00

- 定休日:なし(G.Wと年末年始は休業あり)

さまざまな中国家庭料理が味わえる「源来酒家」でも一番人気のメニューが「麻婆麺」。販売を開始してから12年の間、「お客様の反応や季節の温度変化に応じて、絶えず味の微調整を繰り返してきたこだわりの料理」と、店主の傅登華さんは語ります。

「当店の『麻婆麺』は年中いつでもご注文をいただくメニューです。といっても、ずっと同じ味を提供しているわけではありません。夏は冬よりも少しだけ辛さを弱めるなど、四季によっても味を変えています。あとは火加減。夏場は豆腐の芯まで熱くなりすぎないように火加減を抑えています。季節によって、時代によって、レシピもどんどん変わってきていますね」

麻婆麺の肝ともいうべき豆腐は、長年取引のある老舗の豆腐店から特別に仕入れたもの。そのまま食べてもツルッと飲みこめる喉ごしの良さがありつつ、“す”(表面か内部にできる細かい泡のような穴)が入らないように茹でるとプリプリとした食感が楽しめる自慢の豆腐です。

また、麺は提供当初、他の麺料理でも使う細麺を使用していましたが、現在は麻婆麺専用の中太麺を使用。国産小麦と天然のモンゴルかん水でつくられたモチモチとした麺は、麻婆豆腐にしっかりと絡みます。

「販売当初と違う点は、生卵をのせていること。辛いのが苦手なお客様からのリクエストで始めました。辛味が苦手なお客さまは最初に溶いて召しあがりますし、味の変化を楽しみたい人は途中で…と、食べ方はお客様それぞれですね」

麺の量が多いという客層には、麺を半分にして杏仁豆腐かマンゴープリンが選べる「デザートセット」や、玉子チャーハンがついてくる「ハーフ&ハーフ」も好評。チャーハンはあえて薄い味付けなので、麻婆豆腐をかけて食べるのがおすすめです。

一番人気の「麻婆麺」をベースに、ほかにも“麻婆麺シリーズ”ともいうべきバリエーション豊かなメニューの数々が常連客から好評を得ています。

「『麻婆カレー麺』は私の会心の力作で、完成するまでに2年かかりました。はじめは麻婆豆腐にカレー粉を加えていましたが、美味しいは美味しいけど、爆発的なパワーがない。試行錯誤を重ね、カレーはカレーで別につくり、カレーソースとして麺の上にかけ、その上に麻婆豆腐をかけてみたところ、納得のいく味になったんです。あくまでも中華料理ですので、主役は麻婆豆腐。カレーではなく、麻婆豆腐が前面に来る味になったと思います」

店主の傅さんが「個人的に一番好き」と語るのが「とろろ麻婆麺」。茹であがったあとに一度ぬるま湯で洗った麺にとろろをのせ、その上に麻婆豆腐をかぶせたこのメニューは、ベースのスープが冷たいこともあって、熱い料理が苦手な人や急いでいる客層からも大人気。とろろと麻婆豆腐の相性も抜群です。

「汁なし麻婆麺」と「汁なし麻婆カレー麺」は、麻婆豆腐の上に数種類のチーズをトッピング。お客様の目の前でバーナーを使って炙ることで、チーズの香ばしさが際立ちます。

自身の父親も神保町で「源来軒」という中華料理店を60年経営していたという傅さん。自らが生まれ育った場所でもあるこの街で、今後も変わらず、妥協なく料理を提供していきたいと語ります。

「先日も、源来軒時代の常連客の方が食べに来てくださいました。これからも目の前のお客様一人一人に『美味しかった』と言ってもらえるように努力していくだけです」

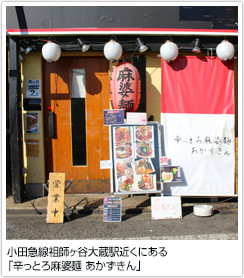

東京都世田谷区、小田急線祖師ヶ谷大蔵駅そばで賑わいをみせるウルトラマン商店街。この赤が似合う商店街にふさわしい店構えで人気を博すのが「辛っとろ麻婆麺 あかずきん」です。看板メニューの「辛っとろ麻婆麺」は、知人や常連客と定期的に開催する辛い料理を食べる勉強会がきっかけで生まれた逸品です。

- 辛っとろ麻婆麺 あかずきん

- 住所:東京都世田谷区砧8-6-27

- 電話番号:03-5429-6313

- 営業時間:[平日]11:00~14:30/17:00~22:30

[土・日・祝日]11:00~14:30/17:00~20:30 - 定休日:なし

煮干ラーメンが売りだった「麺処 鳴声 煮干の奏」が、2016年9月に「辛っとろ麻婆麺 あかずきん」としてリニューアル。看板メニューである「辛っとろ麻婆麺」は、辛くてとろみのある麻婆餡と、その餡をしっかり持ち上げる中太麺が特徴です。立体的に盛られた白髪ねぎの上に加える四川漢源花椒面(四川産山椒粉)は、口に入れたときには強い痺れがありますが、しばらく経つと微かに感じる爽やかな風味が癖になります。開発者である店主の小石泰一さんに、そのこだわりについて聞きました。

「『麺処 鳴声 煮干の奏』の頃から大切にしているのは、いい意味での“ジャンク感”。上品になり過ぎず、親しみやすいラーメンをつくるようにしています」

“ジャンク感”とは、シンプルかつインパクトがあり、癖になる味。「辛っとろ麻婆麺」は、常連客からの注文が多いからこそ、食べ飽きることがないように細やかな工夫が施されています。

「食べ進めるうちに、唾液に含まれるアミラーゼという消化酵素の作用で、少しずつ麻婆餡のとろみが弱くなります。でも、その“とろみの変化”こそ、飽きずに食べることができる麻婆麺の強みです。前半は濃厚なまぜそば風、後半はよりラーメンに近い感覚でと、『一杯で二度美味しい』を売りにしています。味の変化がより際立つよう、

前半は山椒の香り、後半は昆布や鰹節、ニンニクなどの旨味が際立つようなスープに仕上げているのが特徴です。全部食べきる前に追い飯を入れることで、麻婆餡の旨味を十分に堪能できると思います」

看板メニューの「辛っとろ麻婆麺」以外にも人気なのが、カレー風味の「背脂伽哩麻婆麺」。たっぷりの背脂がかかった、まさに“旨辛ジャンク”な濃厚な味わいです。さらに刺激が欲しい場合は、卓上に置いた二種の山椒がかけ放題。また、「おろしにんにく」「揚げにんにく」「刻みにんにく」と三種類のにんにくトッピングが無料なのも嬉しいサービスです。

山椒の量もにんにくの量も自由にカスタマイズできる「あかずきん」では、もちろん、辛さのレベルも細かくカスタマイズ可能。辛さのレベルは、辛さが苦手な人であれば<小辛>。以降、<中辛><辛口><大辛><激辛><鬼辛><あかずきん(超激辛)>と7段階の辛さを設定し、要望があればさらに辛くすることもできるといいます。

「特に指定のない場合は<中辛>、これはカレーの中辛程度です。<鬼辛>までは、唐辛子と山椒、カイエンペッパーなど、単純に辛味だけが出るような粒子の細かいスパイスの量で辛さとシビレを調整しています。その上の<あかずきん>は、京都のスパイス専門店から仕入れた、辛味だけを抽出したエキスを使っています。麺の上に大量に乗った唐辛子は、まさに“赤ずきん”のような装いだと思います」

激辛好きなお客様を中心に多くの人に愛されている「あかずきん」の品々。今後の狙いは、より多くのリピーター獲得と辛さに特化したメニューづくりです。

「今後は麻婆麺の種類をもっと増やして、より専門性を高めた店にしていきたいと考えています。当店では、食事として味わっていただくのはもちろん、ある種の“ゲーム”のような感覚で辛さの限界に挑むリピーターも大勢いらっしゃいます。そういったお客様でも、より満足できるサービスやメニュー開発を突き進めていけたらと思います」

2011年8月、ビジネス街の虎ノ門駅近くでオープンした中国家庭料理店「味覚」。ランチタイムには1時間近く並ぶ行列ができ、メディアでも取りあげられることが多い人気店です。現在、西新橋を中心に三号店まで店舗展開をしていますが、今後は山手線の田町駅近くで四号店がオープン予定です。

- 味覚 新橋本店

- 住所:東京都港区西新橋1-10-8 西新橋ビル

- 電話番号:03-6677-2666

- 営業時間:11:00~15:00/17:00~23:00

- 定休日:日曜日

中国家庭料理店「味覚」の看板メニューは、旨味と辛味がアツアツの石焼鍋の中で混ざり合う「頂天石焼麻婆豆腐」。ランチタイムであれば、ご飯セットは750円。ただ、名物料理として人気なのは、別皿の極太刀削麺と絡めて食べる「頂天石焼麻婆刀削麺」(900円)です。スタッフの張白英さんに、まずは「旨味の秘訣」をお聞きしました。

「当店の麻婆豆腐は、金華ハム、豚、鶏などで出汁をとった旨味のあるスープと、朝天唐辛子、漢源山椒など、6種類の唐辛子と13種類の香辛料を使った自家製辣油の辛さが特徴です。豆腐は、絹ごしと木綿の中間のような特注品をじっくりとスープで煮込んでいます。辛さのある麻婆豆腐ですが、豆腐をくずしながら食べることで豆腐本来の甘み、スープの染み込んだ旨味を十分に味わえます。豆腐の量も多めなので、この麻婆餡だけでも満足感があると思います」

自家製の極太刀削麺は、麻婆豆腐の刺激に負けない食べ応え。超極太で短い麺は、麻婆餡としっかり絡みます。また、大盛り、特盛、おかわり、さらにはご飯の追加も無料。忙しいサラリーマンがランチタイムに並んででも食べたい理由のひとつです。そしてこの量とともに、「頂天石焼麻婆刀削麺」のもうひとつの特徴が“辛さ”です。

「開店当初の『頂天石焼麻婆刀削麺』は、特に辛さのレベルを設けていませんでした。あくまでも、本場四川の麻婆豆腐の味を再現したいと思っていたんです。ところが、日が経つにつれ、もっと辛くして欲しいというお客様が増え、今では<薄辛><普通><中辛><激辛>の4段階を設定。一番人気の辛さは<普通>ですが、それでも他店の麻婆豆腐よりかなり辛いですね」

「頂天石焼麻婆刀削麺」の4つの辛さのうち、雑誌やテレビの激辛特集で頻繁に取りあげられるのが<激辛>。かなりの激辛マニアであっても食べきるのは至難の業、というほどのインパクトある辛さです。

「<激辛>は、<普通>の約60倍の辛さ。タイの激辛唐辛子プリッキーヌを使用しています。1日で10人近くのお客様が注文されますが、開店以来、完食できたのは37人だけです」

<激辛>を注文すると厨房から聞こえてくるのはスタッフの方々の咳きこむ音。席に運んでくる間に激辛の煙が店中に充満し、食べる前から目、鼻、喉に張りつくような辛さが襲ってきます。

「この辛さのレベルは、本場中国でもまずあり得ません。そのためなのか、テレビやインターネットを見て、中国人がチャレンジしにきてくれたこともありましたし、他の国からわざわざ“挑戦”しにくるお客様も結構いらっしゃいます」

店名である「味覚」は、一度食べたら忘れられない味をお客様に提供したいという想いからつけたもの。今後も中華料理の美味しさや辛さをたくさんのお客様に提供していきたいと語ります。

「開店当初は東日本大震災の直後で、お客様がまったく来ない時期もありました。でも、この『頂天石焼麻婆刀削麺』がしっかり認知され、おかげさまで行列もできるまでになりました。今では、<激辛>を完食したお客様の記念写真を店内に飾るのも私たちの楽しみのひとつ。完食する自信のあるお客様には、これからもどんどんチャレンジしてほしいです。もちろん、辛くないメニューもたくさんありますので、辛味が苦手なお客様にも気軽にご来店いただきたいですね」

2017年10月、東京・銀座のど真ん中にオープンした「SHIBIRE-NOODLES 蝋燭屋」。メニューは「麻婆麺」「酸辣湯麺」「担々麺」「汁無し担々麺」の4つ。店名の通り、痺れが舌に残る新感覚のラーメンが特徴です。一番人気の「麻婆麺」は、連日品切れになるほど好評を博しています。

- SHIBIRE-NOODLES 蝋燭屋

- 住所:東京都中央区銀座3-5-16

- 電話番号:03-6263-2970

- 営業時間:11:30~15:30/17:30~22:00

- 定休日:日曜

「SHIBIRE-NOODLES 蝋燭屋」の看板メニュー「麻婆麺」は、粗目の豚肉、自家製辣油、絹豆腐、花山椒を高温の中華鍋で特製の醤とともに炒めた旨味溢れる逸品です。山椒特有の痺れが効いたビリビリするような味わいと刺激は、男性客だけでなく女性客からも支持を集めています。店主の片桐豊さんは、「中華の料理人としてのキャリアをぶつけた一杯」であると言います。お客様の心を掴むその秘訣について聞きました。

「痺れで心がけているのは、最高級の山椒を最高の状態でお客様に召しあがっていただくこと。味、風味、香りがナンバーワンの漢源山椒を、お客様に提供する直前に挽きたてでかけています。山椒はコーヒー豆と一緒で挽きたてがベスト。時間が経てば経つほど、風味も香りも落ちてしまいますから」

「担々麺」「汁無し担々麺」も「麻婆麺」と同様の痺れが楽しめます。痺れがもっと欲しい場合は、プラス100円で「痺れ激増し」の追加トッピングも可能です。

この山椒以外にも、扱う食材には妥協がない片桐さん。豆腐は絹ごしでありながら崩れにくいものを1日80丁注文。三河屋製麺に特注しているモチモチとした食感の中太麺は、麻婆豆腐としっかり絡みます。スープは、麺がほぐれる程度の少量であるため、麻婆餡が最後まで薄まらないのも特徴のひとつ。また、ランチタイムにはライスが無料。麺を食べ終えたら追い飯、あるいは麻婆丼として、残った麻婆豆腐を味わうことができます。

辛さは<薄辛><普辛><倍辛>の3段階。どのレベルを注文しても、しっかりと旨味や痺れを味わえます。

「山椒を使ったメニューは、痺れと辛さと旨味のバランスを特に意識してつくっています。<薄辛>や<倍辛>を調理する際には、痺れの程度も調整しているんです。辛くできるのは旨味を感じられるところまで。それ以上の辛さをお求めの場合は、卓上に置いてある唐辛子をかけていただければと思います」

卓上には唐辛子以外にも、「酸辣湯麺」や「汁無し担々麺」と相性のいいブレンド酢やぶどう山椒オイルも並びます。

「ぶどう山椒オイルは、和歌山県紀州葡萄山椒を太白ゴマ油でゆっくり煮出したもの。痺れというよりは柑橘系の上品な香りが特徴的で、うなぎにかけることの多い山椒です。麻婆麺の途中でかけると食欲がさらに増しますよ」

痺れ、辛味、旨味の三位一体の味を販売する「SHIBIRE-NOODLES 蝋燭屋」。その店名には、開店時の決意が込められています。

「当店が位置する通りは『ガス灯通り』という名称です。現代の照明は電気が主流ですが、その前はガス灯、さらにその前は蝋燭が主流でしたよね。『蝋燭屋』という店名は、原点を忘れないようにという気持ちで付けたもの。開店当初の想いを持ち続けながら、これからも初心を忘れることなく、銀座界隈でナンバーワンを目指したい。『蝋燭屋ってすごいな』って言ってもらえたら嬉しいですね」

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2018年3月)のものです