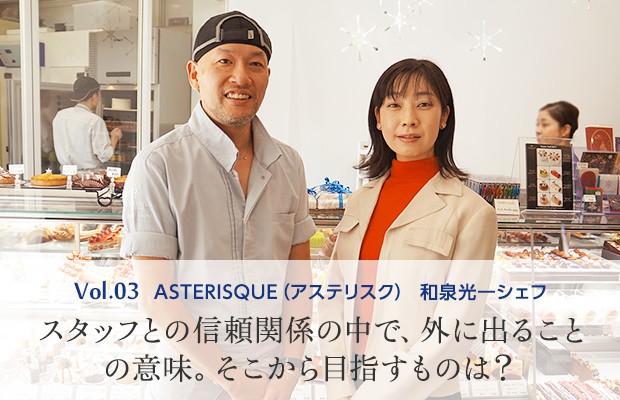

菓子職人の方々へのインタビュー第3回目は、東京・渋谷区、代々木上原の「アステリスク」オーナー、和泉光一シェフです。「ワールドチョコレートマスターズ」や「WPTC」など世界コンクールでの活躍後、国内外で広くお仕事をされてきました。2012年に自店をオープンされ、連日の大盛況ですが、グローバルなご活動ぶりは変わらず。わずか数年で、スタッフに店を任せられる体制を実現できた理由とは?常に挑戦を続けつつ大切にしていること、今後やりたいことなどをお伺いしました。

- 平岩

- 今日はありがとうございます。2017年5月には5周年を迎えられましたね。この年を振り返ると、いかがでしたか?

- 和泉

- 恐ろしく忙しかった。お店も順調に伸びていますし、海外での仕事も増えたから。

- 平岩

- 海外に行かれて不在の時に、スタッフの方に目配りができない点をどのようにフォローしていらっしゃいますか?スタッフの方も「シェフにいてほしいな」と思うこともあるでしょうし、どうコミュニケーションを取っていますか?

- 和泉

- 突然行き出した訳ではなくて、人が育って次の段階にいった。スタッフとの会話の少なさが一番の問題。だからオープンから丸3年強はずっと厨房に入ってた。僕の思いを持って、それを再現しようとしてくれるスタッフが育ったことで、表に出られるようになった。出る、じゃなくて、出られる場所をつくっているんです。あとは、「相手を信じてあげる」こと。

- 平岩

- 支店をお持ちのオーナーシェフの方も、同じような思いを抱えていらっしゃるのではないかと思います。

- 和泉

- 支店を持つのとはちょっと違ってて。うちはこの1店しかないから、シェフが帰ってくる場所はここ。支店を持てば、人も増えていくし、気持ちの統率の取り方がすごく難しいと思う。うちのスタッフは、「シェフは外に仕事に行ってはいるけど、新しい物を持ち帰って僕達に還元してくれる」と知っているから。みんな理解してくれて、全然ぶれないんだよね。

- 平岩

- 外に出られるような信頼関係を築いていらっしゃるのですね。

- 和泉

- “シェフ最強”で育てていくと、いないから寂しい、となっちゃうけど、そうじゃなくて君らがつくるんだよ、と。だから店名にも自分の名前は無くして。当初から、外に出ようという意識はあったから、自分の名前をつけちゃうと、いないと問題だし。“アステリスクのお菓子とスタッフ”を好きと思ってほしい。スタートのコンセプトから戦略を練っているから、そこがうまくいっているところなのかな。徐々に仕事もフェードアウトしていって、今も、朝の仕事にはいないしね。「信用してもらえる喜び」というのもあるんですよね、上の子達には特に。彼らはよく、「シェフ休んでください」って。ずっと休みなく動いているのを知っているので、「僕らがちゃんとやるから」って言ってくれて。すごく楽にはなっています。

- 平岩

- メーカーの方とのやり取りも、ある程度、スタッフの方に任せていらっしゃるそうですね?

- 和泉

- 自分は直接当たらないようにしてます。僕が対応すると、「いいよ」って言っちゃうから(笑)。持ってきてくれた材料とかも、それが原価に跳ね返ってくるから、冷静さを保つために。スタッフにとっても勉強になるし、交渉も全部させる。取材依頼も、店長が出て内容を聞いて、手間だけどもう1回俺に聞いてって。で、僕が冷静な頭でジャッジして、できるかどうか決めるよって。まぁほとんど断ってる(笑)。

- 平岩

- よかったです、入れてもらえて(笑)。

- 和泉

- 日本の風土って、若者に見せない、やらせない傾向があるけれど、若いうちから業者さんとやり取りして、早いうちに色々経験してほしい。責任は自分が取ればいいことなので。僕らやちょっと上の世代は、多分、早く退き始めると思う。となると、次を支えるのはあの子達だから、早く勉強させておいてあげたい。ただ、それが自分よがりになっちゃったら駄目で、いつもスタッフと話し合いをしていかないと。

- 平岩

- 年々、海外に行かれる機会が増えていらっしゃいますが、2017年は、どれだけの地域に行かれましたか?

- 和泉

- 韓国、中国、台湾、香港、ベトナム、フランス、ベルギー、イタリアかな? 韓国、中国、香港とかは度々行ってる。1回で終わらず、何度も呼ばれるのが一番いいと思う。こいつ適当な仕事するなと思われたら、多分二度と呼ばれないけど。

- 平岩

- やっぱり、海外に行かれることで、色々な刺激を受けられるということですよね?

- 和泉

- 厨房の中にこもるより、外から刺激を受けた方がいい。アジア圏に行って勉強になることって何?とよく聞かれるんだけど、こういう考え方や教え方もあるんだ、こういう商品が当たったんだ、とかは、やっぱり行ってみないとわからない。

僕が度々同じ所に行くのは、次に行って、この前教えたこれが当たった、というのがわかると、その国の流れがちょっとわかるから。1回講習会やって、その商品がどうなったかわからないという無責任さが嫌なんです。同じ所に何度も呼んでいただくと、前回の反省を活かせる。 - 平岩

- そのように学ばれたことが、お店づくりに生きているなと思うなと実感されることはありますか?

- 和泉

- まずは、人。言葉の通じない中で、片言の英語を使いながらやっていく。怒っても仕方ないから、合わせるんじゃなくて、彼らを理解しようとする。短いスパンの中で、全員の個性を見極める。それが厨房の中でできるか。彼らがどういうコンディションなのかを瞬時に見極める能力が身についた。

お菓子に関していうと、味は変えないけど、売り方も見せ方も国によって変わるので、勉強になる。考え方、仕事の仕方とか、仕込みのやり方とかも、向こうに行って気づくことも結構あって。人がいないから急がないといけないって新しく考えた工程の方が、すごく流れがよかったので、そのまま持ち帰ってやったら、お菓子のコンディションがもっとよくなったということが結構ある。 - 平岩

- 講習会そのものだけでなく、町やお店を見て感じることもありますよね。

- 和泉

- パティシエはどうしても、お菓子とか料理ばかりになっちゃうんだけど、海外に行くのは、自然の色だったり、町の色だったり、そこに住んでいる人達を見ることで、新しい感性をもらえるのが一番。僕自身が色々な人の考えを受けて、日々考えがちょっとずつ変化するので、同じ国でも、行く度に思いが違う。たとえば、中国で仕事をしている仲間に香港人がいて、その子が語る香港の話を聞いたうえで、何度も行ってる香港に行くと、見え方が全く変わったり。

10年ぶりにベルギー行ったんだけど、本当に変わっていて、改めて見直した時に、小さな国だけどすごくいいなと思った。当時は「フランスが最強」と思っていたけれど、時代と共に年を取って、いろんな国のよさがわかり始めた。ゲントっていうオランダ語圏に行ったから、言葉も標識も全部オランダ語なんだなと。気づけなかったことに気づけるようになる。 - 平岩

- 海外に行かれる中で、語学力の必要性も感じられますか?

- 和泉

- うん、絶対。120%必要。特に英語と中国語。この2つが出来たら、日本人のシェフ達が生きる新たな世界ができると思う。日本は飽和状態だから、若い子達が将来、日本で店をやることが間違いなく難しくなっていく。向こうに店舗を出すんじゃなくて、向こうで暮らしていく。そういう時代が来ると思う。

- 平岩

- 海外にお店を出される方、少しずつ増えていますね。

- 和泉

- 今、流れが変わりつつあって。僕らの世代のちょっと下から以降、今後は、お店をつくっても続けられない時代になる。少人数でやれば労働時間が問題になるし、大人数でやれば保険が足を引っ張ってくるし。個人店でやっていくのが苦しくなってきてるので、大手にいる人も増えてるし。でも、実は日本が一番遅く始まっていて、海外はみんなそう。僕らの時代はまだ個人店が金を持ってるけど、これからひっくり返る時が来る。修業もフランスじゃなくなるのかもね。英語圏で、言葉のスキルも上げて、という手も一つあるかも。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2017年12月)のものです。

最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。