2014年、近鉄伏見駅前で創業した「ラー麺 陽(ひ)はまた昇る」。2015年8月、車で約10分ほど北にある現在地に移転リニューアルしました。お店がある京都市伏見区は、ここ数年ラーメン店が急増しているラーメン激戦区。エリア界隈だけでなく、関西のラーメン好きからも「鶏白湯ラーメンが美味しいお店」として知られています。

- ラー麺 陽はまた昇る

- 住所:京都市伏見区深草一ノ坪町38-15

- 電話番号:075-642-5705

- 営業時間:11:00~22:00(LO)

- 定休日:木曜・第2水曜

「この場所に移転を決めたのは、学生も観光客も多いエリアだからです。龍谷大学深草キャンパスからは徒歩10分、伏見稲荷大社からも徒歩10分。伏見稲荷大社の最寄り駅であるJR稲荷駅、京阪電伏見稲荷鉄駅もすぐ近くにあります」と、オーナーの大坪俊次さん。伏見稲荷大社は、世界最大の旅行サイト『トリップアドバイザー』が行う『外国人に人気の、日本の観光スポットランキング』で、3年連続人気ナンバーワンを獲得。朱色の鳥居がずらりと並ぶ『千本鳥居』が有名で、世界中から観光客が訪れています。

お客さまは近隣の大学生が3割、観光客などの日本人が4割、外国人観光客が3割。外国人は中国、韓国などアジアの方が多いそうです。

お店は、駅から伏見稲荷大社まで通じる参道とは反対方向にあります。お店では広告、インスタグラムも出していませんし、外国のガイドブックにも掲載されていません。それでも外国人のお客さまが多く来店されるのは近くにある民泊施設や、伏見稲荷大社近くの物販店やカフェの店主からの口コミが大きいそうです。「周辺でお店をしている友人に“おすすめのお店を聞かれたら、いつもご案内しているよ”と、助けていただいています」(大坪さん)。

4種あるラーメンのうち、人気ナンバーワンは鶏豚骨の『とりとんこつラー麺』です。鮮度を重視して仕入れる鶏ガラと豚骨のみを約8時間炊いたシンプルなスープに、醤油3種、エビやアサリ、ホタテ、昆布でつくるかえしを合わせています。また、とりとんこつのスープにカタクチイワシを合わせた『煮干とりとんこつ』、和ダシを加えたあっさり系の『醤油ラーメン』、鶏ガラと豚骨と魚介を合わせた濃厚はスープが特徴の『つけ麺』があります。

製麺機が店内にあるため、製麺は営業時間前に行っています。以前はすべての麺をつくっていましたが、仕込みに時間がかかることから、とりとんこつに使う低~中加水の細麺は製麺所に注文しているそうです。その他のラーメンに使う、多加水の平打ち太麺は今までどおりお店で仕込んでいます。

「ラーメンは、国によって好みがはっきり分かれますね。中国の若い方は通常通りの味が好みのようですが、年配者は薄口を好まれます。塩辛いとおっしゃる方には、スープを薄めるためのお湯をお出ししています。アメリカ人は両極端で、スープを飲み干す方もいらっしゃいますし、麺もスープも残す方もいらっしゃいます。ヨーロッパ人には好評で、麺もスープもすべて食べて『美味しかった!』とおっしゃる方が多いですね。日本人は味の感想を言わない方がほとんどですが、外国人は好みに合わないときも美味しかったときも感想を言っていただけます」(大坪さん)

外国人観光客は、ラーメンだけではなく、カウンター内の調理風景やサイドメニューにも興味津々なのだとか。「カウンター越しにキッチン内をのぞいて写真を撮影されることはしばしば。また、他のお客さまが注文されたから揚げを見て『同じものを』とオーダーされることも多いですね」(大坪さん)。

京都のラーメン店では餃子を提供しているところは少ないのですが、比較的良く見かけるのが鶏のから揚げです。こちらのお店の隠れた名物は、1個が衣付き120グラムという大ボリュームのから揚げ。人気の理由は、醤油とショウガ、ニンニクのスタンダードな味付けと、インパクトのある見た目です。「私としては、丁寧に仕事をしているだけのつもりでしたが、その姿勢が外国の方にとっては新鮮に映るのかもしれませんね」と大坪さんは語ってくださいました。

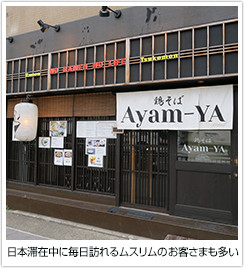

近年、大都市や観光地ではマレーシア人とインドネシア人を中心としたイスラム教徒(=ムスリム)の観光客が増えており、ハラルの飲食店が求められています。こちらのお店は、ムスリムにターゲットを絞った100%ハラルのラーメン店「Ayam-YA(アヤム ヤ)」。アヤムはマレー語で鶏という意味です。最寄り駅の京都駅からは徒歩約10分。商業施設が多いエリアとは反対方向の場所にあるため、お客さまの多くはわざわざ足を運んでいるそうです。

- Ayam-YA

- 住所:京都市下京区御方紺屋町2-1-11

- 電話番号:075-344-1456

- 営業時間:11:30~14:30(LO)、18:00~22:00(LO)

- 定休日:日曜・祝日

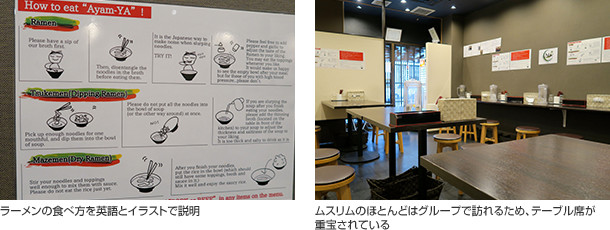

2015年にオープンした「Ayam-YA(アヤム ヤ)」。昼は約6割、夜は約9割がムスリムで、そのうち観光客は約6割、在日の方が約4割です。

ムスリムは、豚肉とアルコールを禁忌としており、イスラム教で許された食品である「ハラルフード」しか口にしません。こちらのお店のメニューはすべて豚肉、アルコール不使用。醸造アルコールも禁忌となるためハラル認証を受けた醤油を使用するなど、食材は100%ハラルを徹底。日本にはハラル認証を行う機関がいくつかありますが、こちらのお店では「マレーシアハラルコーポレーション」よりローカルハラルという認定を受けています。

従業員は日本人とインドネシア人の社員それぞれ1名と、4名のアルバイトが在籍しています。ムスリムについての正しい認識をもつことが必要となるため、調理や接客を行う従業員は認証機関による研修を受講しています。

また、店内には祈祷室があります。ムスリムは1日に5回、決まった時間にメッカの方向に向かって礼拝をするため、とても重宝されているそうです。

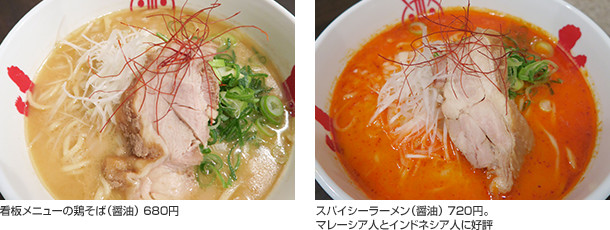

ラーメンは鶏そば、濃厚鶏そば、スパイシーラーメン、つけ麺、ジャカルタ風まぜ麺など9種。ラーメンとつけ麺のスープはいずれも鶏ガラ、モミジ、野菜を強火でじっくり炊いた鶏白湯で、市内にある別の工場でつくられています。日本人には鶏白湯にカツオと醤油のかえしを合わせた、あっさりした中にコクのある「鶏そば」が人気ですが、マレーシアやインドネシアのお客さまに好評なのは、鶏そばに粉唐辛子をかけた、真っ赤なスープの「スパイシー鶏そば」です。唐辛子の量が多いためとても辛いのですが、インドネシア人スタッフさんは「私はこれが一番好きです」とおっしゃっていました。

中細の麺はつるんとした喉ごしが特徴。一般的な中華麺は消費期限を長くするためにアルコールが添加されていますが、こちらのお店ではアルコールを使用しない麺を大阪の製麺所に注文しています。

お店を運営しているのは、関西を中心に東京、九州、沖縄などで居酒屋や和食店約30店舗(FC店舗含む)を展開する「サファリグループ」。コンセプトの一つが“日本の食文化を海外にも伝えたい”というもので、海外の初進出は2008年、アメリカ・シアトルの居酒屋でした。5年後の2013年、「Ramen Man」を居酒屋の隣に開店したところ大ヒット。その理由は、現在も続くアメリカのラーメンブームと、鶏白湯がアメリカでは珍しかったことです。その後「海外の店舗を増やすため、商品開発の拠点を日本に」と、2015年4月にこちらの「Ayam-YA」を開店。同年12月にマレーシアの首都クアラルンプールの日系ショッピングセンター内、2016年8月には東京・御徒町で出店しています。マレーシアのお店ではスープは現地調理ですが、かえしは日本から送っているそうです。

現在は、日本の観光地で出店を希望されるFC店舗のオーナーを募集しており、今後は、マレーシアを中心にムスリムの多い国で店舗を増やしていく予定だそうです。

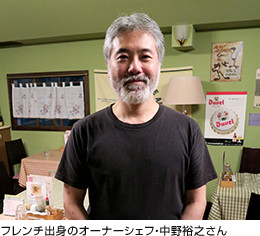

オフィスや商業施設が多く集まる四条烏丸エリアにある「麺ビストロ Nakano」。オーナーシェフはフレンチ出身。店名に「麺ビストロ」とあるのは、ラーメンのほかにフレンチのアラカルトやワイン、デザートを提供しているためです。フレンチの技法を駆使したラーメンは、日本人だけでなく外国人からも好評です。

- 麺ビストロ Nakano

- 住所:京都市中京区錦小路通新町西入西錦小路町269 松廣ビル

- 電話番号:075-241-0907

- 営業時間:11:30~15:00(LO14:30)、18:00~22:00(LO21:30)、日曜・祝日11:30~15:00(LO14:30)、18:00~21:00(LO20:30)

- 定休日:月曜(祝日の場合は翌日休)

オーナーシェフの中野裕之さんはフレンチ歴25年。約20年前からビストロ、フレンチレストラン、洋食と形態は変わったものの、こちらの場所でシェフを務めていました。2014年、ラーメンを主軸としたラーメン店を別の屋号でスタートしましたが、2016年6月、店名を「麺ビストロ Nakano」に変更しました。

「ラーメンはフレンチレストランの時からレギュラーメニューとして提供していました。オニオンポタージュ、アサリのスープ、キャベツのスープ、ミネストローネの4種です。原価と手間がかなりかかっていましたが、いずれも好評でしたね」と、中野さん。

お店を訪れる外国人のうち約6割は中国、台湾で、約4割が欧米のお客さまです。

「お店のホームページはありませんが、日本人のお客さまはフェイスブックや口コミサイトを見て来店されています。外国人のお客さまの多くは、周辺ホテルによるご紹介です。ホテルのスタッフさんが『宿泊のお客さまに、お店を紹介したいので詳しくお話しを聞かせてください』と取材に訪れることもありますよ」(中野さん)。

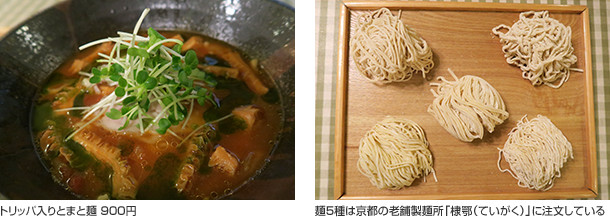

ラーメンは定番が4種類。鶏フォンドボライユ(スープ)に魚介、白たまり醤油に平打ちストレート麺を合わせた「白しょうゆ麺」、同じスープに濃口醤油と北陸のイカ魚醤、中太ちぢれ麺を合わせた「黒しょうゆ麺」、鶏魚介スープにトマトソース、トリッパ、極太手もみ麺の「トリッパ入りとまと麺」、ハーブフライドチキン入りの「ピリ辛まぜそば」です。季節限定のラーメンとして、春は新玉ネギのポタージュ、夏はビシソワーズ、秋はきのこのポタージュ、冬はクラムチャウダーなどを提供しています。

いずれもフレンチの技法でつくるスープに中華麺を合わせた、独自性の強いラーメン。フレンチのスープと中華麺は、意外にも相性抜群。また、スープと麺の組み合わせにより多彩なラーメンが展開できることにも驚きます。

店内はカジュアルなビストロといった雰囲気で、カウンター席はなくテーブル席のみ。一般的なラーメン店では「麺が伸びないうちに、早く食べるべき」「食べ終わったらすぐに退店すべき」と考えられていますが、こちらは“ゆっくり過ごせる”という珍しいラーメン店です。

昼も夜もラーメンのみをオーダーするお客さまが約7割ですが、約3割の方はアラカルトやお酒とともにラーメンを楽しんでいます。特に外国人は食事を楽しむ時間を大切にしている方が多く、ワインとアラカルトを注文し、パスタの感覚でラーメンを選び、最後にデザートを、とコースのような流れで食事をするそうです。アラカルトは、田舎風パテ、鶏とフォアグラのテリーヌ、チャーシュー盛、スープなどワインに合うメニューが中心。自家製デザートはガトーショコラ、アフォガードなど3種を揃えています。

中野さんはできるだけテーブルに顔を出して「お味はいかがでしたか?」「どちらからお見えですか」と声を掛けてお客さまと会話を楽しみ、お客さまが帰られる際には扉の外でお見送りをしているそうです。外国人のお客さまに喜ばれている理由は味だけでなく、ラーメン以外のメニューを選ぶ楽しみ、ゆっくり過ごせる空間、シェフとの会話といった“トータルのおもてなし”のようです。

京都らしい風情が漂う祇園の路地裏に、2015年11月オープン。すぐ近くには、日本人だけでなく外国人観光客が数多く訪れる辰巳大明神という小さな神社があります。こちらは、「趣のある京町家」「女性店主が提供」「濃厚ながらヘルシーな鶏白湯」という、ありそうでなかった新感覚のラーメン店です。

- 祇園麺処 むらじ RAMEN MURAJI KYOTO GION

- 住所:京都市東山区清本町373-3

- 電話番号:075-744-1144

- 営業時間:月~土曜11:30~翌3:00(LO翌2:30)、

日曜・祝日は~20:00(LO19:30) - 定休日:不定休

「祇園麺処 むらじ RAMEN MURAJI KYOTO GION」は、祇園の中心にある石畳の小路「祇園切り通し」にあります。祇園は舞妓さんや芸妓さんが行き交う、しっとりした風情が漂う京都らしい観光スポット。日本人よりも外国人観光客の方が多く見られるエリアで、近年は特に中国や韓国、台湾、東南アジアなどアジア人観光客が多く訪れています。

「お昼と早めの夜は観光客の来店がほとんどで、行列ができることもあります。営業時間が深夜3時までと長いのは、地元のお客さまにもお越しいただきたいから。夜遅い時間は、祇園の飲食店スタッフさんや芸妓さんが来店されますね」と、店主の連(むらじ)さん。

重厚な造りの建物は京都らしい町家。1階は客席として使用しておらず、2階には厨房が見えるカウンター席と、大テーブル2つのあるフロアがあり、女性1人からファミリー、お酒や一品も楽しむ少人数のグループなど、さまざまなお客さまに対応しています。

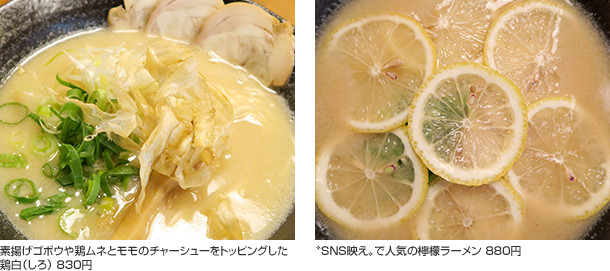

「“女性店主がふるまう店”をコンセプトにしているため、定番のラーメンはヘルシーな鶏白湯にしました。麺は、2種の小麦粉をブレンドした中ストレートと、つけ麺用の太ストレートを毎日私がつくっています」(連さん)。

一番人気は、鶏白湯スープに塩ダレを合わせた「鶏白(しろ)」。ほかに、濃厚鶏白湯に濃口醤油を合わせた「鶏黒(くろ)」、つけ麺が定番メニューです。季節限定のラーメンは、“一杯で京都の歴史を知る”をテーマに考案。2016年冬は京都・佐々木酒造とコラボレーションした酒粕ラーメン、2017年春は農学博士の監修による贅沢おだしと旬菜ラーメンが登場しました。

「鶏白(しろ)」にレモンを浮かべた「檸檬ラーメン」は、濃厚な鶏白湯にレモンの酸味がアクセント。“インスタ映え”の狙い通り、インスタグラムなどのSNSを見たアジア人が必ずオーダーするラーメンです。オープンからしばらくは期間限定で提供していましたが、今後は定番化を検討しているそうです。

外国人のお客さまは、ラーメン以外のメニューをオーダーされる率も高いのだとか。「鉄板チャーハンは、お客さまの目の前で混ぜるというちょっとしたパフォーマンスが喜ばれています。ドリンクは、京都の日本酒3種呑み比べセットや宇治抹茶の甘い焼酎、京都市郊外の大原の赤紫蘇を使った食前酒が外国人に人気ですね。ラーメンのおともに日本酒や焼酎を選ぶ日本人は少ないのですが、意外と相性がいいんですよ」(連さん)。

お店を運営しているのは、広告デザインや飲食、通訳サービスを行っている「INDEN」グループ。商品開発や販売促進の戦略に長けており、こちらのお店でもさまざまな仕掛けのサービスを展開しています。お客さまを呼び込み、ご満足いただけるために活用しているのがSNSやアプリの活用です。

「一日を通してみると、お客さまのうち約2割が外国人で、その多くがアジア人です。アジア人はSNSの情報を頼って来店される方が多く、SNSが大好きという印象です」と、連さん。

お店では、フェイスブック、インスタグラム、ツイッターなど10種類のSNSいずれかに投稿すると煮玉子をサービスしています。このサービスを利用するお客さまは、日本人では20代のお客さまが多いそうですが、アジアの観光客は年齢を問わずほぼ100%だとか。

外国人のお客さまとの会話には、自社開発した法人向けの翻訳システムアプリ「SMILE CALL」を入れたタブレットを活用。こちらは24時間いつでも通訳者と直接話せるテレビ電話のようなアプリで、英語、中国語、韓国語、スペイン語に対応。ラーメンについての細かな説明だけでなく、周辺の道案内やちょっとした会話もできるため、コミュニケーションのツールとして大活躍しているそうです。

また、中国国内でも日本でもアクセスできる、訪日中国人向けアプリ「Go Japan」のラーメンカテゴリーにお店の情報を掲載しています。このアプリを見て来店される中国人は月に200~300人にも上るそうです。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2017年3月)のものです