秋田県湯沢市稲庭町で古くから親しまれ、日本三大うどんのひとつにも数えられる「稲庭うどん」。なかでも、“秋田藩主御用達の味”を代々受け継いできたのが創業万延元年(1860年)の老舗、「佐藤養助」です。銀座駅近くに店を構える「銀座 佐藤養助」でも、その本場の味が楽しめます。

- 銀座 佐藤養助

- 住所:東京都中央区銀座6-4-17 出井本館1階

- 電話番号:03-6215-6211

- 営業時間:[平日]11:30~15:00(L.O 14:30)/17:00~26:00(L.O 25:30)

[土日・祝日]11:30~15:00(L.O14:30)/17:00~22:00(L.O 20:45) - 定休日:なし(年末年始、お盆をのぞく)

佐藤養助は、万延元年(1860年)より続く稲庭うどん専門店。地元秋田を中心に店舗展開をしていましたが、2006年に東京初出店として銀座店をオープンしました。

「稲庭うどんは手延べでコシが強く、煮崩れせずに柔らかで、素麺のように茹であがりが早いことが特徴です。なかでも当店の麺は、熟練の職人でしかつくれない麺にこだわっています。機械には頼らず、良質な小麦粉、清らかな水と塩を配合して丹念に練り続け、空気穴をたくさん含んだコシの強い麺に仕上げています。麺の線の揃い方、ツヤ、喉ごし。どれをとっても機械による製麺では再現できない最高品質のうどんです」

そう語るのは、佐藤養助の東京営業所所長を務める伊藤雄平さんです。

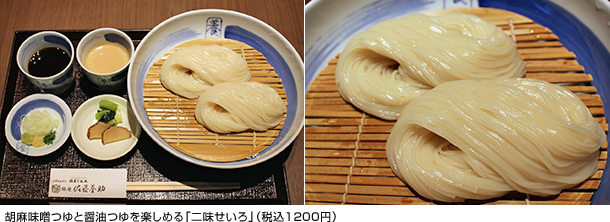

「当店の人気メニューは、胡麻味噌つゆと醤油つゆ、ふたつの味わいで稲庭うどんを楽しめる『二味せいろ』です。胡麻味噌つゆは、秋田の白味噌とみりんを出汁にあわせています。見た目はさらっとしていますが、胡麻と出汁のうま味が抜群です。醤油つゆは、かえしに出汁を加えた優しい味で干し椎茸と昆布の風味が特徴です」

この他にも、比内地鶏を使用したメニューや、味付けに秋田の伝統発酵調味料であるしょっつるを使ったもの、付け合わせに出てくるのが秋田の名産漬け物・いぶりがっこだったりと、秋田ならではの食材がふんだんに使われているのもこだわりのひとつです。

「季節に応じてさまざまな限定メニューも提供していますが、いずれの場合も、当店の命であるうどんをしっかりと引き立てる味であること。地元・秋田の食材を使うことを意識しています」

銀座店で「二味せいろ」と並ぶ人気商品なのが「タイカレー二味セット」。当初は季節限定のメニューでしたが、好評を得てグランドメニューになりました。

「タイカレー二味セットは、“レッドカレーつけ麺”と“グリーンカレーつけ麺”を同時に楽しめるメニューです。海鮮の出汁が効いて辛さに定評のあるレッドカレーに対し、グリーンカレーでは比内地鶏と秋田のしょっつるにココナッツミルクを加えた、まろやかで濃厚な味わいが特徴です。秋田では二味せいろなどの定番メニューが人気ですが、都内ではそれと同じくらいカレー系のメニューも人気ですね」

伝統の味を守り続けながら、稲庭うどんの新しい可能性も追求している佐藤養助。その根底にあるのは、150年以上続く伝統の味でお客様を満足させたいという、創業から変わらぬ想いでした。

「銀座という場所柄、ディナータイムのオープンと同時にほとんどの席が外国人客で埋まることもあります。うどんを食べ慣れていない外国のお客様からは、『食べ方が分からない』『しょっぱい』という声をいただくこともあるんです。ただ、それに合わせてずれていくと、佐藤養助としてのアイデンティティを失って、これまでのリピーターのお客様の足が遠のいてしまう。当店のうどんは時代が変わっても常に多くの方に愛され続けてきた伝統ある麺です。しっかりしたうどんづくりと基本の味を徹底していけば、結果的により多くのお客様に納得していただけると思っています」

東京都葛飾区亀有駅から徒歩15分の場所にある「自家製麺うどん 五葵(ITSUKI)」は、山梨県のご当地グルメ「吉田のうどん」の専門店。自宅の来客にうどんをふるまうことが多いという現地の風習に倣い、ゆったりと座敷席で食べることができるのが特徴です。

- 自家製麺うどん 五葵(ITSUKI)

- 住所:東京都葛飾区3-20-14

- 電話番号:03-6321-5797

- 営業時間:11:30~14:30(L.O 14:20)/17:30~21:00(L.O 20:30)

- 定休日:第1木曜、第3・第5木曜 夜/第2・第4日曜(連休の場合は通常営業)その際の連休明け日、日曜夜(月曜連休の際を除く)

“日本一硬い麺”とも評される、山梨県富士吉田市の名物グルメ“吉田のうどん”。茹でキャベツと甘辛く味付けした馬肉が具材であること、赤唐辛子をベースにゴマや山椒を加えて油で炒めた薬味“スリダネ”で味わいを変えつつ食べることなども特徴的です。

亀有駅の住宅地にある「自家製麺うどん 五葵(ITSUKI)」店主、戸部計人さんは、サラリーマン時代の出張先で感銘を受けた富士吉田市のうどんを東京でも食べたいという思いから開店を決意。現在では、近隣住人だけでなく、吉田のうどんの味を求めて遠方から来店する方など、幅広い年齢層から支持を得ています。

「吉田のうどんの魅力は、二度、三度と食べていくうちに病みつきになるガシガシとした歯ごたえの自家製麺です。当店では、小さなお子様や年配の方でも気軽にお越しいただけるよう、喉ごしがよく認知度も高い讃岐うどん、どちらも選べるメニュー構成にしています。週末に家族連れで訪れるお客様の中には、吉田のうどんと讃岐うどんを一品ずつ頼んでシェアして、その違いを楽しむ方もいらっしゃいますね」

選べる楽しさ、という意味では、本場では一種類が一般的な薬味“スリダネ”を二種類用意しているのも五葵流。赤唐辛子に山椒や黒胡椒などを加えた直接的な辛さの「赤壺のスリダネ」、数種類のスパイスをごま油で炒めた香り豊かな「黒壺のスリダネ」があるので、いくつもの味わいを楽しめます。

「一番人気のメニューは『五葵スペシャルA・B』。吉田のうどんの代表的な具材である“キャベツ” “馬肉”に加え、“キンピラ” “煮たまご” “天ぷら”(※Aはかき揚げ、Bはエビ天)という組み合わせです。温かいスープは馬肉やキンピラの味が染みだすことで重厚な味わいがありますし、冷たいスープは甘辛の馬肉の味をより強く感じることができると思います」

オープンから4年が経つ「自家製麺うどん 五葵(ITSUKI)」ですが、当初は、あまりの麺の硬さにカルチャーショックを受けるお客様も多かったとか。そこで、もっともっと多くのお客様に間口が広がるよう、創作うどんの開発にも力を入れています。

「『フライドポテトうどん』や『冷製トマトうどん』などの季節限定メニューに加えて、『うどんでカルボナーラ』や『溶岩うどん』などの数量限定メニューも販売しています。中でも人気なのが平日10食限定の『富士の雪カレーうどん』です。雪で覆われた冬の富士山をイメージしたカレーうどんで、生クリームとじゃがいも等をくわえたホイップを、少し辛めのカレー汁に少しずつ崩しながら食べていくメニューです。赤壺のスリダネとも相性抜群ですよ」

創意工夫によって、多くのお客様の心を掴んでいる五葵。これからもより多くの人に“硬い麺を味わう吉田のうどん”に興味を持ってもらうことで、「うどん=喉ごしのよさ」という最近の風潮をもっと柔軟なものにしていきたい、というのが目標です。

「平日夜にはママ会、休日には家族連れと、吉田のうどんを食べる子どもたちも増えてきています。彼らが大人になったときに『うどんって喉ごしだけじゃなく、硬い麺もいいよね』という考え方で、吉田のうどんの魅力をより多くの人に伝えてくれたらすごく嬉しい。今からそれが楽しみですね」

東銀座駅からほど近く。歌舞伎座の裏手に店を構える「五代目花山うどん 銀座店」。群馬県館林市で人気を誇り、数々の賞を受賞している「花山うどん」の東京第1号店です。店内には壁一面に館林の花が描かれ、落ち着いた雰囲気と華やかさがあります。

- 五代目花山うどん 銀座店

- 住所:東京都中央区銀座 3-14-13

- 電話番号:03-6264-7336

- 営業時間:[昼]11:30〜16:00(L.O 15:30) [夜]18:00〜22:30(L.O 22:00) ※土日祝日はランチのみ

- 定休日:なし

良質な小麦の産地として知られ、歴史的にうどんの食文化が根づいている群馬県館林市。数多くのうどん店が軒を連ねるなか、高い知名度を誇るのが「花山うどん」です。

看板商品は、群馬県の郷土料理でとにかく幅が広い「ひもかわうどん」の流れを汲んだ「鬼ひも川うどん」。従来のひもかわうどんが幅1センチ程度なのに対して、鬼ひもかわうどんの幅は4.5センチから5センチ。この差にこそ、人気の秘密が隠されています。その魅力を「五代目花山うどん 銀座店」チーフマネージャーの長谷川紘也さんに聞きました。

「もともとの『鬼ひも川うどん』は、当店二代目の橋田藤吉が開発したうどんです。ただ、お客様の受けはあまりよくなかったと聞いています。

そんな麺に独自の改良を加えたのが、五代目の橋田高明でした。もともと5センチ以上あった麺の幅を狭め、厚さも少しだけ薄くしたんです。幅を小さくしたのは、口に入りやすくするため。日本人の口の幅の平均が4.5センチから5センチということで、試行錯誤して今の麺にたどりつきました。

幅広であり、一定の薄さをキープするためには職人の熟練の技が必要な繊細な麺なんですよ」

この鬼ひも川うどんを使った人気メニューが「鬼釜」。ご当地うどん日本一をかけて毎年開催されるイベント「うどん天下一決定戦」で、2012年から3連覇したメニューです。館林市が昔話『分福茶釜』の舞台とされていることから、たぬきを模した器を使用しています。

「豚肉、かまぼこ、ねぎ、のり、温泉玉子といった具材はどれも群馬県産。豚肉は麦豚という群馬で有名なお肉です。油がさっぱりしていて食べやすく、鬼ひも川うどんとの相性も抜群です」

食材選びで群馬県産にこだわっているのと同様、うどんに使う小麦粉においても、もちろん群馬県産小麦が主役です。

「季節によっても変化はありますが、よく使っている小麦粉は、群馬県産の『つるぴかり』です。当店のポリシーのひとつが、『余計なことはしない。その土地の素材を活かすこと』。鬼ひも川うどんの特徴である“モチモチ感”と“コシ”を出すのに一番適した小麦だと考えています」

郷土の素材と伝統を大事にする花山うどんですが、一方では、常に新しい挑戦や技術革新にも力を入れています。そのひとつが独自に考案したうどん製造技術「パニッシュループ製法」。生麺を乾燥させて半生の状態にした後に機械で湿気を出して湿らせて…、という作業を繰り返すことで麺の粘りとコシを最大限に引き出しています。

また、メニュー開発にあたって大切にしているのは、メニューに合わせてうどんの茹で方や茹で加減などを変えること。うどんの品質には絶対の自信があるからこそ、どんな味にもマッチできるといいます。

「夜限定メニューの『鬼ボナーラ』もそうですし、今年の春であれば、10種類以上の群馬県産野菜を使った『温野菜の和風クリーム仕立て』といった期間限定メニューを販売しました。当店のスタッフはうどんが好きな人ばかり。お客様から常に目新しさを感じていただけるよう、楽しみながらうどんの新しい可能性を追求していきます」

東急田園都市線、三軒茶屋駅から徒歩6分の場所にある「元祖盛岡じゃじゃ麺専門店 じゃじゃおいけん」。2003年にオープンした都内初の“じゃじゃ麺専門店”です。店内には壁いっぱいに芸能人のサインが飾られており、多くのリピーターの心を掴んでいます。

- 元祖盛岡じゃじゃ麺専門店 じゃじゃおいけん

- 住所東京都世田谷区上馬1-33-11

- 電話番号:03-3418-5831

- 営業時間:[昼]10:30〜15:30(水・木・金・土・日) [夜]17:30〜25:50(月・水・木・土・日)

- 定休日:火曜/第2・第4月曜

わんこそば、冷麺とともに岩手県盛岡市のソウルフードとして愛されている「じゃじゃ麺」。肉味噌、生姜、ねぎ、きゅうりがのった平打ちうどんで、よく混ぜ合わせてから、ニンニクやお酢、ラー油、しょうがなどを入れ、自分好みの味にアレンジできるのが魅力です。そんな本格派のじゃじゃ麺を食べられる都内の店として人気を博しているのが、三軒茶屋にある「元祖盛岡じゃじゃ麺専門店 じゃじゃおいけん」です。

「僕は岩手出身ですが、小さい頃からじゃじゃ麺が大好き。おやつ感覚で毎日のように食べていました。上京してからもその味が忘れられず、でも、都内にはじゃじゃ麺を出す店がない。そこで、実家から麺を送ってもらって家で自作して毎日食べていました」

そう語るのは同店で代表を務める及川憲司さん。20代の頃はモデルとして活動していた異色の経歴の持ち主です。そして、モデル以外でもうひとつ、将来やってみたかった目標が自分の店を持つことだったという及川さん。どうせ店を持つならば、自分が大好きで、しかも都内では食べられない「じゃじゃ麺」を追求しようと、都内初の専門店「じゃじゃおいけん」を創業しました。

岩手では専門店が多く、また、家庭の味として食卓に並ぶことも多いというじゃじゃ麺。きゅうり、ねぎ、しょうがをのせるという共通点はあるものの、つくり手によってベースとなる味、調味料に個性が出てくるのが魅力のひとつ。そして、もうひとつの魅力が、食べる人自身が味をつくりだすことができる点だといいます。

「じゃじゃ麺の魅力は、おいしくなるもまずくなるも食べる人次第であるところ。お店側が提供するのはベースだけ。岩手の人たちはみんな一人一人が自分好みの味を熟知しているので、じゃじゃ麺を食べるときには調味料の取り合いになることもあるんですよ(笑)」

各店の個性が魅力というじゃじゃ麺。そのなかにあって、「じゃじゃおいけん」ならではの個性とは?

「当店のじゃじゃ麺は健康志向。盛岡の一般的な味と比べて塩分は控えめだと思います。肉味噌にはビタミンB1、鉄、カルシウム、食物繊維、必須アミノ酸が豊富なゴマを使い、煎ってから擦ることで体内に吸収しやすい状態にしています。また、麺は東京の製麺所で特注したもの。モチモチとしていてコシがあるのが特徴で、ゆっくりと消化される胃にやさしい麺です」

麺を食べ終わったら、溶き卵、ゆで汁、ネギ、肉味噌をどんぶりに入れて鶏蛋湯(チータンタン)というたまごスープにして最後まで味わい尽くすのが楽しみのひとつ。「じゃじゃ麺」を一口だけ残してチータンタンをつくるか、残さずにつくるかどうかという点も好みが分かれるところ。少しずつ味をみながら、自家製辣油やゴマ油を入れて味の変化を楽しむこともできます。

盛岡では誰もが知っているじゃじゃ麺ですが、東京での認知度はまだまだ高くはありません。三軒茶屋で店を構えて15年が経つ「元祖盛岡じゃじゃ麺専門店 じゃじゃおいけん」は、今後もじゃじゃ麺をつくり続け、知名度のアップを目指していきます。

「盛岡では、じゃじゃ麺を部活帰りに食べる学生さんも多いんです。大人から子どもまですべての年齢層に愛されているんですね。三軒茶屋でもお客様の年齢層がこの15年の間で幅広くなってきている手ごたえは感じています。小さい頃から親と一緒に来ていた子が学生や社会人になって、友だちを連れて来店してくれることも。これからも多くの人にじゃじゃ麺を広めてもらえるようにお店を続けていきたいですね」

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2018年5月)のものです