老舗のうどん屋さん、大人気のうどん屋さん、そこから大阪で求められているうどんが見えてくるかもしれません。 うどん好きな生活者に向けてどんな提案をするのか、その参考として是非ご覧下さい。

創業明治26年、きつねうどん発祥の店として知られる老舗うどん店「うさみ亭マツバヤ」。南北に1.2km伸びる大きなアーケード商店街[心斎橋筋商店街]のそばにあります。広い心斎橋エリアのなかでもここは、戦中は家具屋街、戦後の昭和30~40年代は中小の繊維問屋が栄えた商売の町。現在は、商店街にはチェーンの小売店舗やカジュアルな衣料品店、飲食店が入り交じり、周辺にはマンションが建設されました。昭和風情を残すこの店は繁華街の近くにありながら、訪れる人をホッとさせる懐かしさがあります。

- うさみ亭マツバヤ

- 住所:大阪府大阪市中央区南船場3-8-1

- 電話番号:06-6251-3339

- 営業時間:[月曜~木曜]11:00~19:00/

[金曜・土曜]11:00~19:30 - 定休日:日曜・祝日

寿司店で奉公に出していた初代が素うどんに、いなり寿司に使う油揚げを別皿で出したのがきつねうどんのはじまりです。「お客さんが、うどんの上にお揚げを乗せて食べるようになったんやろな」とは、3代目ご主人・宇佐美芳宏さん。関西では油揚げのことを『お揚げ』といいます。当初は、油揚げがキツネを連想させることから『こんこんうどん』と呼ばれていました。稲荷神社のキツネを思わせる縁起の良さも人気の理由だったようです。

うどんは自家製の手もみ麺。空気を含ませながら打つため、しなやかなのにもっちりとした食感です。ダシには、特殊なかび付けをした屋久島の枯れ節と利尻や礼文の昆布を使用。水は、阿蘇の花崗岩を鎮めた甕で水道水を寝かせ、濾過しています。京都の錦市場から仕入れる油揚げは3日かけて甘く炊き、じっくりと味を含ませるためふんわりとジューシーです。

うどんは自家製の手もみ麺。空気を含ませながら打つため、しなやかなのにもっちりとした食感です。ダシには、特殊なかび付けをした屋久島の枯れ節と利尻や礼文の昆布を使用。水は、阿蘇の花崗岩を鎮めた甕で水道水を寝かせ、濾過しています。京都の錦市場から仕入れる油揚げは3日かけて甘く炊き、じっくりと味を含ませるためふんわりとジューシーです。

「きつねうどん」は客の1~2割が注文。主軸は、客の6~7割が注文する「おじやうどん」です。南部鉄器でうどんとご飯を半々入れて炊き、刻んだ油揚げや穴子、卵などの具材を乗せたユニークなオリジナルメニューです。

「最近のうどん店は、釜揚げ専門や讃岐うどんなど、細分化されてきていますね。私もいろいろ足を運んでいますが、どの店も頑張っているなという印象を受けます。他のうどん店が頑張ってくれないとウチも困るので、応援しています」(宇佐美さん)。

その理由は、原材料の確保。高級枯れ節や昆布は需要が少なく、大量の生産をしていません。また、各地の生産者は後継者不足に悩んでいるといいます。宇佐美さんは、自身の店の味を守るためには、ほかの飲食店とともに生産者を支えていかねばならないと考えています。

お客様の多くは近隣のサラリーマン、舌の肥えたグルメ好き、約50年前から通う常連です。近年はガイドブックを見て訪れる韓国や香港といったアジア人観光客も増えてきました。昭和30~40年代にはホテル内などに支店を3軒出していましたが、現在は1階32席、2階20席のこちらの店だけで営業をしています。

「店を切り盛りするのは、私と妻、娘婿、息子とパートさん2~3人。お金を出して広告を打ったり、催事などに出店することはありません。きつねうどんは120年、おじやうどんは70年も愛されてきました。これからもこの味を提供し続けるために、手を広げすぎず、堅実に商売をしていきたいですね」(宇佐美さん)。

「美味しいうどん屋といえば、今井」と、大阪では誰もが知っている超有名店。昭和21年創業、道頓堀の中心で昔ながらの大阪うどんを提供している老舗店です。道頓堀は、かに道楽やグリコなど目を引く看板でおなじみの通り。海外のファストファッション店、飲食店やみやげ店が並び、若い男女やアジア系の観光客でにぎわいます。江戸時代からは芝居茶屋が軒を連ねる遊興の地でしたが、現在興行を行っているのは、2013年にオープンした松竹芸能の劇場のみ。[道頓堀 今井]は、こちらの本店のほか、ホテル内などに飲食店4店舗、百貨店などに弁当、惣菜メインのテイクアウト専門店5店舗を展開。持ち帰りのうどんセットは全国の百貨店でも販売されています。

- 道頓堀 今井

- 住所:大阪府大阪市中央区道頓堀1-7-22

- 電話番号:06-6211-0319

- 営業時間:11:00~22:00

- 定休日:水曜

「大阪うどんの特徴は、旨味と香りが強いダシ。ダシには昆布とサバ節、ウルメ節を使用しています。昆布は天然もののため毎年質にバラつきがあるのが悩みです。味を安定させるため、常に試行錯誤を繰り返しています。もともと大阪のうどんはコシが弱いのが特徴ですが、ウチではもっちりした食感を出すためにタピオカ粉を加えています。甘く炊いた油揚げは、箸で切ることができるほど柔らかいのが自慢。油揚げは、大阪市内の豆腐店から仕入れています」と、店長の里出善信さん。

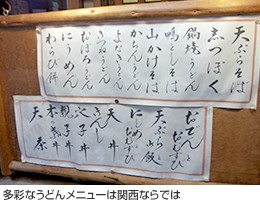

こちらの本店では、約40種類のうどん、そばのほか、丼、ご飯もの、わらび餅などの甘味、さらにうどん寄せ鍋のコース料理など幅広いメニューを用意。季節ごとの創作うどんなど、新メニューの開発にも積極的です。ダシはうどん用、ざる用、丼用、吸い物用の4種類を作っていますが、夏はさらに3種類を追加。麺やダシはもちろん、すべての料理が手作りですが、テイクアウト用の商品はすべて、別の場所にあるセントラルキッチンで製造されています。

道頓堀に面した1階は老舗らしい趣のある雰囲気ですが、じつは8階建ての自社ビル。1~4階は全137席のホール、5、6階は厨房があります。広い客席と厨房設備の充実ぶりをうかがうと、うどん一杯を求める昔なじみも、大人数での宴会客も満足できるというのも納得です。お酒を飲みながら一品料理をつまみ、シメにうどんを注文するという居酒屋のように使うお客様も多いそうです。

「ガイドブックを見て来られる観光客が多いのですが、今後増やしていきたいのは、関西圏の30~40代の層ですね。アンケートをとってみると、お客様が求めているものはバラバラ。女子会コースの設定や女性グループへの優待など、さまざまなサービスを仕掛けてきましたが、大きな手応えをつかむことができないでいます。また、今井には、高級うどんのイメージがあるため、味の良さだけでなく丁寧なサービスも求められています。いかに期待に応えられるかが勝負どころですね」(里出さん)。

老舗店といえど現状に満足せず、常に“攻め”の姿勢をかまえる[道頓堀 今井]さん。移り変わりが激しい飲食業界において、味にうるさい浪速っ子から長く支持されているのは、昔から変わらない味を追求しながらも、時代の流れをうまくキャッチしているからなのでしょう。

2006年オープン、「とり天ぶっかけ」先駆けの個人経営店。関西で、鶏の天ぷらとうどんの組み合わせを広めたのはこの店といわれています。阪急電鉄・梅田駅からひと駅、中津駅から徒歩4分で、梅田駅から徒歩10分強。周辺は会社、マンションが多いものの、小売店や有名スポットはほとんどなし。それにもかかわらず、平日はサラリーマンや、土曜はカップルや学生が行列を作る人気店に。とり天ぶっかけは、リピーターも8~9割が注文するほどやみつきになる味です。

- たけうちうどん店

- 住所:大阪府大阪市北区豊崎5-2-19

- 電話番号:06-6375-0324

- 営業時間:11:30~14:30、18:00~21:00

(麺がなくなり次第終了) - 定休日:日曜・祝日

オーナーの竹内具大さんは、現在42歳。「学生時代のときから、30歳をめどに起業を考えていました。結果、飲食店をやってみようと思ったのですが、今まで包丁を使ったことがないので本格的な料理は無理。夜の営業がメインになって生活が昼夜逆転するのは嫌。流行すたりのある食べものを出すような冒険はしたくない。そう考えた結果、うどんやにしようと思ったんです」。それまでは会社勤めのサラリーマン、退職後は大阪市福島区のうどん店[やとう](※現在閉店)で3年半修行しました。

「他にない独自のうどんを」と、看板メニューにしたのは「とり天ぶっかけ」。鶏のもも肉をしょうゆベースのタレでしっかりと下味をつけた天ぷらは、1杯につき5個とかなりのボリュームです。うどんの麺は、驚くほどもっちりしており、一人前が400gとこれまた食べ応え十分。レモンとおろし大根、しょうががアクセントになり、食べ進めても、そして何度食べても飽きないよう工夫されています。

「修業時代と同じく、平打ちでうどんを作っていたのですが、偶然、製麺機を譲り受けることができたので“機械でしか作れない食感”を目指しました。手打ち麺は力をかけてグルテンを“鍛える”イメージですが、製麺機は力をかけすぎることなく適度にグルテンを作ることができる。小麦粉の配合に気を配ることで、もっちりしているのに、口当たりが柔らかいという理想の麺を完成させました」(竹内さん)。

関西のうどん業界は、他業態に比べて横のつながりが強いのが特徴です。店のすぐそばには、同時期にオープンしたうどん店がありますが、「ライバルではなく、仲間やね」と竹内さんはいいます。下で紹介する「楽々」オーナーの吉田さんとは、麺の作り方を情報交換できる良き先輩だそう。こうした横のつながりを持つことができたのは、毎年1月下旬に開催される「関西うどん新麺会」のおかげ。関西だけでなく全国のうどん店のオーナーが集い、情報交換をするという集まりです。2007年の初参加当時は30名だったのですが、2015年1月には200名以上が参加するほどの大コミュニティになっているそうです。

竹内さんがもっとも大事にしていることは? と質問すると「健康です」という答えがかえってきました。「店を長く続けるには、健康が第一。僕が倒れてしまったら終わりですから。夜はきちんと寝て、朝に起きる。日曜、祝日はしっかり休む。盆、正月はそれぞれ約1週間ほど休業。プライベートの時間も大切にしています」。

個人経営の店ではつい無理をしがちですが、竹内さんはワークライフバランスを優先し、理想の働き方を目指しました。開店後すぐに繁盛店となり、現在9年目を迎えられたのは、味にも自身の働き方にも妥協しなかったからだといえるでしょう。

インターネットの口コミサイトランキング・全国うどん部門で常に上位をキープ。圧力釜で茹でるもっちもちのうどん麺と、旨み・香り・コクのバランスが抜群のダシは、トップレベルの味わいと評判です。場所は、京阪交野線郡津駅から徒歩約15分。大阪市内からも京都市内からも乗り換えが必要なローカル線で、車で訪れても周囲は田んぼばかりという郊外店。営業時間は昼の4時間のみです。そんな条件にも関わらず、平日、休日問わず開店1時間前から行列ができる超人気店です。普段はマスコミ取材をお断りしているそうですが、今回は特別にお話しをお聞きすることができました。

- 楽々

- 住所:大阪府交野市幾野6-6-1

- 電話番号:072-891-8833

- 営業時間:11:00~15:00

- 定休日:月曜

創業は昭和58年。オーナー・吉田有作さんの義父が香川県出身で「讃岐うどんの美味しさを大阪の人たちに伝えたい」とオープンした店です。吉田さんは大学在学中から店の手伝いを始め、サラリーマンを約5年続けたのちにのれんを引き継ぎ、現在10年目。当時は手打ち麺を作っていましたが、ヘルニアを患ったため4年前から機械打ちに変更しました。

「機械と小麦粉の相性をすり合わせるのが大変でしたね。現在はきたほなみを中心に、国産小麦やカナダ小麦をブレンドしていますが、まだまだ改良したい面が多くあります。麺は湯に入れた瞬間から劣化が始まっている、というのが僕の理論。小麦の旨みと塩けが抜けていってしまうんですね。通常の鍋では15分茹でなければならないところを、圧力釜では7~8分に短縮ができます。

そのため、旨みを存分に楽しんでいただけると思います」(吉田さん)。

ダシには、2年以上寝かせた利尻昆布、そうだ鰹節、かびをつけた本枯れ節、宮崎県・日向のサバ節、ウルメ節を贅沢に使用しています。義父が残した味を少しずつアレンジしていき、現在の味になりました。昔から通う常連さんも吉田さんの味を気にいっており、今も変わらず通っているそうです。

現在の課題は、材料費と価格のバランスです。小麦や昆布、鰹節の材料費は売値の3割以上。一番の悩みは年々高騰する黒毛和牛。客の6割が注文する「黒毛和牛肉うどん」は980円で、計算すると牛肉、ダシ、うどんを合わせた原価は売値に大きく迫っています。人気商品である黒毛和牛肉うどんをメニューから外すかどうかが悩みどころのようです。

店内は昔ながらのうどん屋の風情。カウンター8席、座敷が9席、テーブルが4席です。開店1時間前から行列ができるようになったのは、7~8年前ごろ。当時は近隣の常連さんが列を作っていましたが、2~3年前からはインターネットの影響で遠方のお客様も増えました。

「飲食店としては最悪の立地にもかかわらず、お客様がわざわざお越しくださるのはありがたい限りです。店内を大きく改装して、カウンターをメインにすれば少しでも行列を減らせると思います。また、周辺にコインパーキングがないのも痛手。駐車場を新設したくても、適した場所がありません。立地に関係なく、味が良ければお客様に足を運んでいただけるということを実感していますが、できるだけお待たせしない工夫をしようと思っています」(吉田さん)。

<追求する味を完成させること、行列を解消すること>この2つを求めながらも吉田さんは忙しい日々を送っています。

「もともと僕は、うどんという食べ物がそんなに好きではなかった。でも、好きなうどんの味は確実にあります。味も店舗のつくりも、もっともっと改良しなければなりませんね」という吉田さん。営業時間の前後には、理想の味を実現させるために研究を繰り返しているそうです。人気店には、よそからはうかがいしれぬ工夫と秘密があるものですが、[楽々]さんが支持される理由のひとつは、あくなき探求心だといえます。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2015年4月)のものです