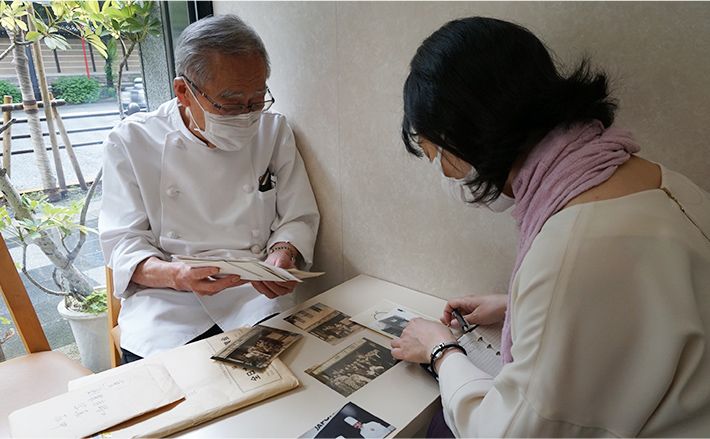

菓子職人の方々へのインタビュー連載。今回は、1933年(昭和8年)に創業し、3代に渡って地元で愛される老舗「洋菓子ゴンドラ」の2代目オーナー、細内進シェフにお話をお伺いいたしました。若き日にヨーロッパで学ばれた技術を日本に持ち帰り、菓子業界の発展に尽くしていらした方です。修業時代からの様々な歴史を振り返っていただきつつ、これからの菓子業界やパティシエにとって必要なことについて、お話しをいただきました。

- 平岩

- 細内シェフ、こんにちは。細内シェフとは、副理事長を務めていらっしゃる「協同組合全日本洋菓子工業会」主催のコンテストなどでは、よくお会いいたしますが、お店にお伺いしたのは久しぶりです。お店が1933年創業ということは、来年2023年には90周年を迎えられるということですね?

- 細内

- こんにちは。自分も65年、洋菓子職人をやっていますからね。西洋から入ってきた菓子に対して、それ以前から日本にあった菓子を指す「和菓子」という言葉が明治になってから生まれました。業界団体も、「東京都菓子工業組合」というのはあって、その集合が「全菓連(全国菓子工業組合連合会)」ですが、洋菓子の業界団体というのはありませんでした。ホテルの会とか、老舗の「精養軒」の会とか「凮月堂」の会とかはありましたけれどね。

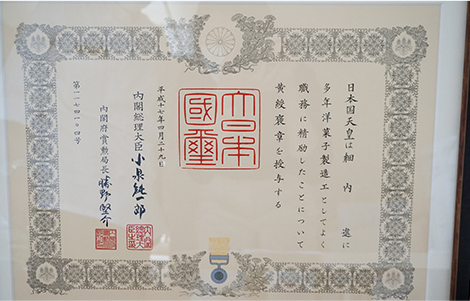

昔は、神田橋に今で言うハローワーク、「公共職業安定所」がありましたが、そこに行っても、「洋菓子製造」という仕事は存在しなかったですよ。今は、「黄綬褒章」受賞に際しても、「洋菓子製造」という仕事が認められるようになりましたが・・。

- 平岩

- 細内シェフは、1939年(昭和14年)のお生まれで、今、82歳でいらっしゃいますね。15-16歳、高校生の頃からずっと洋菓子職人一筋なのですね。第二次世界大戦後の日本の洋菓子業界発展の歴史についても、大変お詳しいと思いますので、そのあたりもぜひお伺いさせてください。

- 細内

- 戦後、数年を経て徐々に食糧統制が解除され始め、砂糖はまだ配給制でしたが、水飴は手に入ったからヌガーを作ったり、でもアーモンドなんてないからピーナッツを入れたりしていましたよ。昭和27年には砂糖や小麦粉の統制が完全に撤廃されました。

- 平岩

- お店の初代である、お父様の細内善次郎さんは、どちらで洋菓子を学ばれたのでしょうか?

- 細内

- 「凮月堂」も総本店から、上野店とか色々ありますが、淡路町の風月堂で学びました。九段のこのあたりは裏が花柳界で、昭和30年代はフランス料理もやっていたんですよ。

1952年(昭和27年)に、「日本洋菓子技術協会」というのが発足し、父はこの立ち上げメンバーとして、発足に尽力した人でもありました。「クローバー」の田中邦彦さんとか、「大門精養軒」の高須八蔵さんとかも関わっていました。で、「トロイカ」の石黒茂さんに会長になってもらった。この後、全国の菓子業界の経営者が中心になって、10年後くらいから稼働し始めたのが「全日本洋菓子工業会」です。

- 平岩

- 当時の人名と店名が次々と登場して、私の予備知識では、追いつくのに必死です・・。

「協同組合全日本洋菓子工業会」のホームページを拝見すると、確かに、昭和36年5月に設立されていますね。

- 細内

- 日本洋菓子技術協会はこの少し前に日本洋菓子協会と名称を変え、父はその会長を務めていたので、「協同組合全日本洋菓子工業会」には協会を代表して、副理事等として協力をしました。

- 平岩

- 当時のことをご存知の方も、もうほとんどいらっしゃらない中、なかなかお伺いできない貴重なお話です。

ヨーロッパ修業と一流職人達との交流

- 細内

- で、昭和30年代というのは、「東横のれん街」をはじめ、デパートが名店街をつくり出した時期でした。

- 平岩

- 東京で一番歴史が古いと言われる、渋谷東急百貨店の「東横のれん街」は、1951年(昭和26年)にスタートしていますね。

- 細内

- うちは銀座の松坂屋からはじめに声がかかり、出店しました。当時は、「椿山荘」のウェディングケーキや引菓子、アイスクリームなんかも全てやっていましたよ。

- 平岩

- ここから「椿山荘」も、決して近い距離でもないと思いますが、ウェディングのお菓子を任されていらしたとは、いかに抜きん出た有名店でいらしたかということですね。

- 細内

- ただ、こういう外の仕事をすると、急な注文が来たり、支払いを引き延ばされたりと、振り回されることもあったんですよ。お菓子を切らしてはいけないと、色々と無駄が生じることにも気づいてね。それで、「町のお菓子屋さん」になろう、と思うようになりました。

ここは、どこの駅からも遠く、いい場所ではありませんが、そこでしっかり地元に根付いた店としてやっていこうと。

私は1961年(昭和36年)、21歳でヨーロッパに行きましたが、その前には、京都の「志津屋(しづや)」さんで住み込みで修業していました。社長ご夫妻にはたくさんのことをご指導いただきました。志津屋は、今はパンが主力ですが、もともと喫茶店で、洋菓子も出していたんです。ただ、19歳の時に母が亡くなって実家に戻ってきたので、20歳から店の代表になりました。

- 平岩

- 当時はまだ、菓子職人がヨーロッパに修業に行くというのも珍しかった時代ですね。細内シェフは、「スイス国立リッチモンド製菓学校」で学ばれ、その後、パリの「ルノートル」で働かれたのですよね。

- 細内

- ルッツェルンの「リッチモンド製菓学校」が出来て8年目でしたね。日本では、上智大学に通っているドイツ人の学生からドイツ語を教えてもらい、勉強してから行きました。

ビザの関係で、1つの国には3ヶ月しか居られなかった時代ですよ。JALの「北回り」欧州線が始まった最初の年です。スカンジナビア航空でアンカレッジ経由、コペンハーゲンで更に経由して。そこで長時間待たされるんだけど、その間にフィンランドサウナに連れて行ってもらったりもしましたね。そしてチューリッヒまで24時間くらい。当時は旅行社なんて無いから、全て自分で手配ですよ。当時の通貨はスイスフラン。そもそも当時は、日本から500ドル分しか持ち出せない。でも1万円札を腹巻に隠していって、銀行で換金したりもしました。「YMCA」の会員になっておいたので、ホテルにも安く泊まれたけれど、個室ではない。毎日違う国の人と同じ部屋で過ごす中で色々と度胸がつきました。

2月だったので、ルッツェルンに着いた日はカーニバル中。全てが初めてで、実体験の強さを身につけましたね。

- 平岩

- 細内シェフは、アジア人として初めて、「リッチモンド製菓学校」にいらしたのですよね?

- 細内

- そうです。校長先生から夕食に招待してもらったり、親切にしていただきましたよ。校長の息子と同い年くらいだったそうで、チョコレートメーカーの「リンツ」を紹介してもらって見学させてもらったり、ユングフラウ山の上の方に連れていってもらったりもして、感謝しています。お返しもちゃんとしましたよ。

そもそもこの学校は、元々、小麦の研究所だったんです。何で必要だったかというと、スイスというのは、周りが全て強国に囲まれている歴史を持っているから、有事に備えて、新しい小麦は備蓄しておかなくてはならなかった。そして、備蓄しておいた小麦粉を美味しく食べる方法というのを研究する必要があったんです。だからクロワッサンが美味しいと評判でしたよ。

- 平岩

- スイスのクロワッサンは「ギッフェリ」と呼ばれて、有名ですよね。パンも学ばれたのですか?

- 細内

- いや、何しろ3ヶ月しかいられないから、コンディトライコースで、ショコラのコースは3週間とか。そしてその後、パリの「ルノートル」に行きました。

- 平岩

- 「ルノートル」に行かれたのも、日本人初だったのですよね。

期間が限られているからこそ、よりいっそう懸命に学んで、充実していらしたのでしょうね。

- 細内

- 「ルノートル」では、ガストン氏から、「日本人はよく働くが、君から見て我々の仕事ぶりはどうか?」なんて聞かれたりもしましたよ。土日は朝4時から、平日は朝6時から仕事で、10時くらいになると新人が賄いを作っていました。私は、ムッシュが呼んでくれて、家族とご飯を食べる場で一緒に食べさせていただきました。そういうのは、国の違いは関係ない。感謝して、お互いにお返しする、みたいな関係が出来ていきますね。

私が行っていたスイスのルッツェルンはドイツ語圏でしたが、フランス語を使う人もいるので、メニューにはフランス語も書いてあり、それも勉強できましたし、ガストン氏が気を遣って、アルザスから来た職人を通訳兼任でつけてくれた。アルザスの人はドイツ語がわかるんですよね。

いいお店でしたよ。ムッシュガストン自ら誰よりも朝早く工場の入り口の前に立ち、職人たちに挨拶をしていて、マダムも毎日違う服で身なりを整えてお客さまを迎えていらっしゃいました。

- 平岩

- 「ルノートル」は、ガストン・ルノートル氏が1957年に創業されていますから、まさに時代の最先端ですね!

日本の西武百貨店の池袋店に「ルノートル」が常設店として開業したのが1979年で、ここで刺激を受けて渡仏され、現在、活躍されている50代くらいのパティシエの方々も多いですが、当時のパリの「ルノートル」で、ガストン・ルノートル氏と共に働かれた日本人の体験談、というのがもう、稀少すぎて凄すぎます・・。

- 細内

- 何しろ、私がヨーロッパに行った年に、ピエール・エルメが生まれているからね(笑)。彼も後に「ルノートル」で働いています。ずば抜けた人物で、彼が一度、日本で講習会をした際、材料が手に入らず困っていた時に、材料の手配をしてあげたことがありました。

そしたら、彼がその後「フォション」のシェフパティシエを務めていた当時、髙島屋との契約で日本に出店することになった時、髙島屋の担当者が、言われた材料が日本では手に入らないとエルメに伝えたら、「細内に聞け」と言われたと、自分に問い合わせがありましたよ。後年、日本の菓子職人向けの講習会で来日してもらった。その時も、彼が必要とする材料は全て用意しましたよ。「ホテルニューオータニ」の「トゥール・ジャルダン」でご飯をごちそうしてくれました。

- 平岩

- あれっ、そうしたら、1998年に、「ホテルニューオータニ」内にピエール・エルメ氏の世界初のブティックがオープンしたのは、もしかしたら、その時のご縁もきっかけに・・? さすが細内シェフ、製菓業界がたどってきた歴史の生き字引のようです。

- 細内

- ガブリエル・パイヤソン氏が初めて日本に来た時も、アテンドをしました。当時、フランスのイッサンジョー国立製菓学校で氷の授業を担当していた松尾幸夫シェフが、フランスで講習会を行ったことがありました。その時助手をしていたのが後に日本で「ビゴの店」を創業することになるフィリップ・ビゴ氏。そして、その講習会を見ていたガブリエル・パイヤソン氏が氷彫刻に感動して「教えて欲しい」と来日されました。

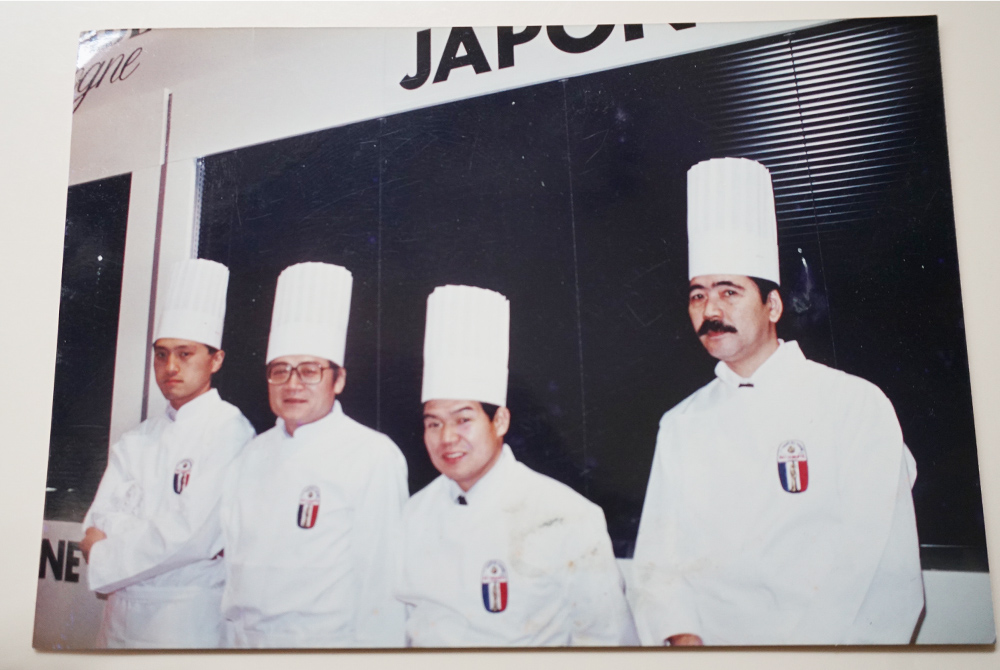

パイヤソンが来日したのが11月。講習会も開催され、その助手はビゴ氏と私で務めました。その時、「1月に世界コンクールを考えている」と言われて、日本からも代表を出してほしいというので、帝国ホテルの加藤信さんや、その下にいた望月完次郎さんに、フランスのリヨンで開催された大会に行ってもらった。

- 平岩

- なんとそれが、1989年開催の「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」の第1回出場の経緯でしたか・・。そんなに急な話だったんですか!

- 細内

- 「UIBC(世界洋菓子・パン連盟)」の世界ジュニア製菓技術者コンクールにも、1988年にデンマークで開催された第4回で、日本からも代表を出すようになりました。実はその頃、当時の会長のジャン・ミエ氏よりクープ・デュ・モンドを世界大会にするためには、日本をはじめアジアの国々の出場が必要だ。どうしたら出場してもらえるかと相談を受けていました。そこで元々の22歳という年齢制限に対し、早くから職人修業を始めるヨーロッパと違って日本ではこの年齢で6品の課題をこなすのは難しいと伝えたところ、23歳に引き上げることになったのです。(※現在は隔年開催・25歳未満が対象)

「その国のスペシャリテ」というのが課題にあるので、コペンハーゲンの郊外まで抹茶のアントルメを持っていきましたよ。

- 平岩

- 審査員兼団長としてご一緒されたのですね。本当に、海外の技術者の方々との交流も含め、講習会やコンクールなど業界の発展のために、様々なご貢献をされてきたことが改めてわかりました。

- 細内

- 今、「全日本洋菓子工業会」でも菓子ゼミナールを開催している「日本菓子専門学校」の階段教室も、設計したのは私なんだよ。海外の講習会場を参考に、準備するバックヤードもつけた形で。

- 平岩

- えっ!そうだったのですか。私もゼミナールにはよく参加させていただいていますが、あの会場も、細内シェフのおかげで出来たものだとは、知りませんでした・・!細内シェフは、それだけ、業界団体のお仕事などもなさって海外とも行き来しながら、お店の経営ともしっかり両立なさってこられたのも素晴らしいと思います。

- 細内

- 私は、好奇心しか無いんだよね。海外の人とも、何国人とか関係なく、普通に付き合ってしまう。

高松宮家とのご縁も、松屋銀座での作品品評会に出品したのがきっかけでした。チョコレート細工とか、今は、皆さん色素とかを使うけれど、昔は貴重な材料だから、又とかして使うために、色をつけたりしなかったですよ。

- 平岩

- 高松宮家は、「全国菓子博覧会」の名誉総裁になってくださっているなど、菓子業界とのご縁が深いですね。

- 細内

- 海外の製菓業界との関係は、辻調グループがリヨンにフランス校を作ってから、急に変わりましたね。研修として、フランス各地の店でアルバイトをしてから日本に帰国する、という流れが出来ました。1963年(昭和38年)には業務渡航の自由化が認められ、短期ビザではなく、6-7年フランスにいるということが出来るようになった。「オーボンヴュータン」の河田勝彦さんなどもそうでした。

- 平岩

- 河田シェフは1967年に渡仏され、約10年に渡り現地にいらっしゃいましたものね。

- 細内

- 私の弟も「ルノートル」に行きましたが、その頃はもう、給料をもらって働くようになっていました。

- 平岩

- 今も含めて、日本人の技術者がヨーロッパの有名店で受け入れられるようになったのは、細内シェフ世代の先人の方々が、パイオニアとして、「日本人は真面目でよく働きよく勉強する」というよいイメージを浸透させていらしたからこそではないかと思います。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2022年05月)のものです。最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。