SNSやYouTube配信の戦略とは?

- 平岩

- 続いて、多くのフォロワーに支持されている江口シェフのSNSやYouTube動画の活用法についてお伺いしたいと思います。最近は、菓子店でも積極的に活用するお店が増えてきましたよね。

- 江口

- 自分は、「ラグジュアリー戦略」をいかに菓子業界に展開するかを実践しています。

それは、認知度を増やしつつ、普及率を下げるというやり方です。そのためにはSNSの活用が有効です。

- 平岩

- 告知はするけれど、実際の販売には限定数を設けるといったことでしょうか?

- 江口

- そういうこともありますが、たとえば、「大丸東京店」にVIPルームを設けたのも、その一つです。

- 平岩

- なるほど。あのVIPルームは、オンラインで予約するとかではなく、シェフと知り合いであることが条件で、紹介制という、ある意味でアナログな運用なのですよね。私も利用させていただきましたが、予約限定の貸切空間で特別なデザートコースを味わうという、贅沢なひと時を体験できました。

最近は、事前要予約制でパフェやデザートコースを提供するような個人オーナー店も増え、価格帯も上がっているなと感じます。

- 江口

- うちも、レストラン予約システムの「TableCheck(テーブルチェック)」は導入していますが、事前決済制は好きではないのでやっていません。お客様がその場で注文を追加したいとか、会話でキャッチボールをしたいからです。

メールマガジンやSNSに登録して店からの情報を見ていると特典があるような形にもしています。

- 平岩

- コロナ禍の期間中、2020年から始められたYouTubeも大人気ですよね! 家庭で出来るお菓子作りのコツを、プロならではの視点でわかりやすく教えていらっしゃると評判です。

- 江口

- YouTubeは、当初、コロナ禍で店舗が休業したり、外出しづらくなったりしていた時期に、「おうちでデリーモ」というお取り寄せスイーツのセットを紹介したところ、200万円分くらい売れたんです。ここから、「おうちで作ろう」という内容になっていきました。フォロワーがどんどん増えて、15万人くらいが見てくれるようになり、昨年、2つの出版社からお声がけいただき、2022年11月、2023年1月と、レシピ本も発刊されました。

- 平岩

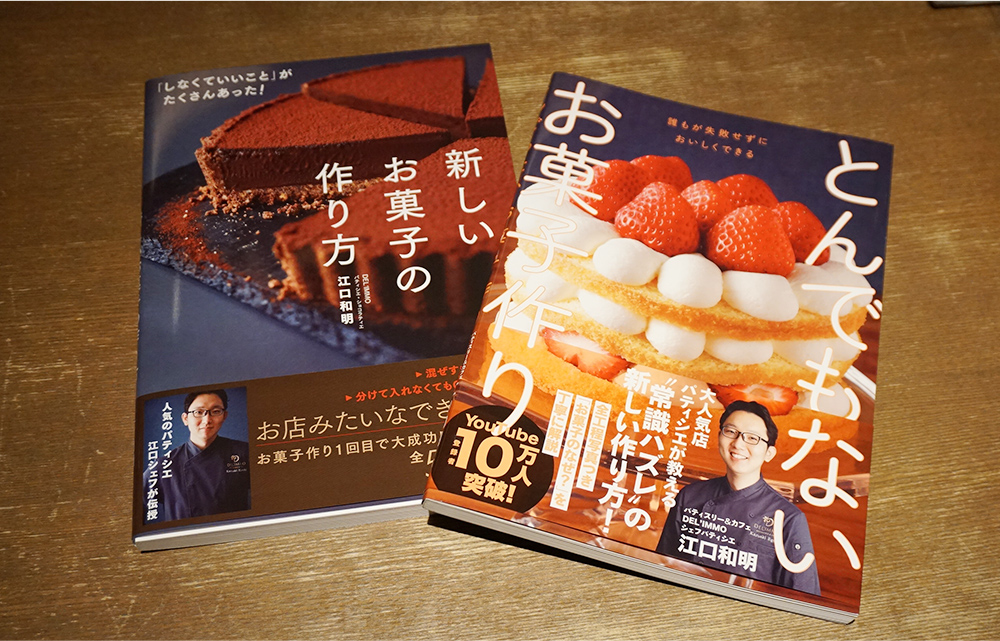

- “誰もが失敗せずにおいしくできる”と謳う『とんでもないお菓子作り』(株式会社ワニブックス)と、“「しなくていいこと」がたくさんあった!”と謳う『新しいお菓子の作り方』(KADOKAWA)の2冊、立て続けですね!

- 江口

- お菓子作りの動画を配信するようになり、オンラインショップで材料も売れるようになりました。

クーベルチュールは、販売を始めた2019年当初は年間60kg程度の売り上げでしたが、2022年度には年間700kg程度となりました。オンラインショップ限定で販売した「ガトーショコラ作りキット」も、500セットが即完売でした。

- 平岩

- お菓子作りをする時って、まず、材料を買い集めるのが、意外とハードルが高かったりしますものね。プロのパティシエの方が使うような素材がキットになっていたら、とても使い勝手がよくありがたいと思います。

- 江口

- この動画を見て、パティシエの技ってすごいと感じてもらい、「町の菓子店に行きたい」と思ってもらうことは、お菓子を通じて僕が出来ることの最大化でもあります。

また、YouTubeをやることの価値って、広告収入とかではなく、マーケティングです。今、何が見られているか?というのがわかりますし、何時に見られていて、男女比率がどうかとか、その後にどんな動画を見ているかまで、全部わかるんです。つまり、売る物の参考になるんです。

- 平岩

- 江口シェフは、InstagramもTwitterもやっていらっしゃいますね。

- 江口

- Instagramは“キラキラ”した投稿。Twitterはとんがった投稿というように、使い分けをしています。

- 平岩

- SNSごとに特性があり、使い分けているというのは、私自身もそうですので、よくわかります。

確かに、江口シェフのTwitterアカウントでは、菓子業界に対する問題提起とか、同業者の方々に意見や回答を求めるような投稿もされていますね。

スタッフをどう育て、菓子業界の未来に繋げていくか

- 平岩

- 今、スタッフの方は何人くらいいらっしゃいますか? 店舗が複数あると、全てに目配りするのが難しくなってくるのではないかと思いますが・・。

- 江口

- 墨田区の菊川にラボがありますが、ここは製造6人で年商3億円分の商品を作れるような仕様にしています。

社員は20人で、アルバイトは全店舗合わせて140人くらい。その中から、バックとフロントに担当を分けて、やりたいというスタッフに店長になってもらっています。将来、出店したいと考えている人達は、自らやりたがります。

また、イベント担当になると、給与にもインセンティブを加算しています。1日8時間の勤務時間に加えて、残業代もつきますが、その必要性も店長が考えて判断します。

- 平岩

- ボーナスのようなものですね? スタッフの方の自主性を尊重されているのですね。今、人材を育てることの難しさもよく言われていますが、江口シェフは具体的にどのようなことをされていますか?

- 江口

- 僕が勤務していた「グローバルダイニング」の考え方で、スタッフの研修に使っていた「100時間トレーニング表」というのがあり、それを導入しています。この時間内に、ここまで出来ていなければならない、という指標です。

その中に、味覚の構成要素の勉強会などもあり、月1回の頻度でやっています。味を感じるのには、誰と、どんな雰囲気で食べるのかということがとても重要で、その中には、店の掃除がきちんと出来ているかといったことも含まれます。研修への出席に対しても給料が出ますし、評価の高いレストランなどに連れていったりもしています。

- 平岩

- なんと手厚い・・。なかなか、そこまで出来ないと思います。

「若手スタッフは、自分達が食べるものに無頓着だ」という話もよく聞きますが、お客様に満足していただける価値を提供するために、一流の料理や接客を経験しておくことは、とても有意義ですね。

- 江口

- 学びという意味では、Youtubeで発信するということに否定的な方もいらっしゃるだろうとは思います。でも、僕は、それを見て「プロのパテイシエってすごいな」と思ってもらうことで、パイを増やしたいんです。

今は、オンライン販売限定の菓子店なども出てきて、独立開業の敷居が低くなりました。でも、やはり、お菓子屋さんが減っていく状況というのが続いています。

自分自身も、子供の頃に親がケーキを買ってきてくれ、それがパティシエになることに繋がりました。そのように、裾野を広げていきたいという思いがあります。

- 平岩

- 江口シェフの発信は、お客様にだけ向けられた宣伝なのではなく、将来、パティシエになる可能性を秘めた若い次世代の方々に向けられたメッセージなのですね。

- 江口

- YouTubeも、今、配信を一緒にやっているスタッフがいますが、チャンネル登録者数が増えたらインセンティブがあるといった形にしたいと思っています。時給制だと、失敗したりして必要以上に長く働いたとしても、同じ時間をより効率的に働いた人と同じ金額を貰えてしまう。

うちでは、たとえばパフェを開発したスタッフには、その売上と連動したインセンティブなどを考えています。最初の発案から9割くらい、僕が内容を直してはいますが・・(笑)、モチベーションが上がるんですよね。

自分がやりたいと思った企画を実現するために、自ら動くスタッフも増えていて、パソコンを自分で買ったりもしています。

- 平岩

- それは頼もしいですね。能力に応じて評価が上がっていくのであれば、やろう!という気持ちになりますね。

- 江口

- ここ3年くらいで、このシステムを作り上げることができました。能力があることを証明したら、給料にも反映してあげたいですし、頑張った人こそ報われてほしいと思います。

原価高騰の中で、どのように物を売るべきか

- 平岩

- 最近は、原材料費や包材費、輸送費、光熱費など様々なものの値段が上がって、多くの菓子店でも、原価率上昇に悩んでいらっしゃいます。今後、どのような考え方で値付けをしていったらよいと思われますか?

- 江口

- 自分は、原価はほぼ見ておらず、マーケットプライスを見ています。原価が上がった分、500円のものを550円に値上げしよう、というのは、お客様を見ていない考え方です。そうではなく、「スタバだと600円だからこの価格にしてもOK」といった考え方をします。「世の中全体がそうなっているので違和感がない」という場合は、値上げもしますが、既存商品の単純な値上げや、ポーションを小さくするということはしません。

今は、世の中が値上げの話で騒ぎになっているので、認知が広まってありがたいです。

よく話をする同世代のパティシエ仲間からも、これまで1980円だった商品の価格を4000円にしたら、むしろ売れるようになった、などという話も聞きます。原価がどのくらいかかっているかといったことは、お客様にとっては知らない話、あまり意味のないことで考えなければいけないのは商品の価値です。

- 平岩

- 菓子店が値上げをする時に、周囲の菓子店の価格はどうか?ということは気にするかもしれませんが、より広い市場と比較して考える必要があるのですね。

- 江口

- 価格よりも市場価値を考えます。たとえばうちのガトーショコラは、一般的には360gあれば充分な量と言われるところを420g入れて満足感を高めているとか、外食チェーンなどのカフェの考え方に基づいたルールとして「8分以内に提供する」といったことを大事にしています。

商品って、「映え」のため以上に、食べている時に「口紅が落ちない」とか「すぐにとけない」とか、人に言いたくなるような要素が必要なんですよね。

- 平岩

- この店舗も、実は焼き菓子でしっかりと売上を作っているというお話がありましたが、今後、どのような商品開発に力を入れていきたいとか、この先の目標についてお聞かせいただけますか?

- 江口

- ここ日比谷店では、生菓子のプティガトーの販売は1日200個までと決めていて、「フィナンシェブロンドキャラメル」や「ティグレ」がよく売れています。因みに「バイオレット」を使っていますよ。これらは、月に3万個くらいは作っていますね。焼き菓子なんですが、ジュレのようなコンフィチュールや練乳を中に閉じ込めたりした、ケーキのような位置づけです。将来的には、1個1000円の焼き菓子、とかを作りたいですね。

「フィナンシェブロンドキャラメル」は、TV番組で紹介されてブレイクしましたが、売れるからといって増産はしません。チョコレートの世界でも、少し前に、「ビーントゥーバーチョコレート」や「産地指定」というのがトレンドとなっていましたが、これらは、コンビニの商品などにも普及してしまったことで、もう終わってしまったな、と感じている部分があります。

- 平岩

- 先ほど仰っていた「ラグジュアリー戦略」ですね。

江口シェフは、伊勢丹新宿店に店舗のあるニューヨーク風の焼き菓子ブランド「OVEN.Y.(オーブンニューヨーク)」も手掛けていらっしゃいます。やはり今の時代は、焼き菓子を重視するオーナーシェフが増えていますね。

- 江口

- 伊勢丹さんと共に開発したブランドですが、コロナ禍中も通販が伸び続けて、売れていました。昔はOEMに出したりもしていましたが、味に課題があって売上が落ちた時期もあり、今は菊川のラボで全て作るようにして、売上も戻りました。

特に、オーブンミトンの形のクッキーでホワイトチョコレートバタークリームとレーズンを挟んだ「ミトンレーズンバターサンド」は、よく売れています。あれは3Dプリンタ使用の型を使っています。世の中にないちょっと変わった焼き菓子を作ることで競合回避をします

- 平岩

- あのバターサンドは見た目も可愛らしく、店頭でも大人気ですね。最近の菓子店では、むしろ、製造の一部をOEM化していこう、という動きが見られるように思うのですが、逆に内製にして、敢えて大量に作らないことで価値を高めるという考え方もあるのですね。

店舗についても、あちこちに支店が無い方が、稀少価値が高まるということがあると思いますが、出店に関しては、この先、どのようにされるのですか?

- 江口

- 今年の出店を最後にしようと思ってはいます。毎年同じことを言っているような気がしますが(笑)

今、考えているのは、無人の店が出来るかどうか?ということ。今の時代、人の温もりや愛情が減っていくという傾向がありますが、それを維持したままの無人化は可能なのかどうか? 新しい働き方の提案をしていこう!とスタッフ達にも言っています。

- 平岩

- 無人店舗ですか! コンビニなどで試験的に始まっている取り組みですが、菓子専門店でそれが出来るのかどうか、私も気になります。

やはり江口シェフは、既存の“パティシエ”の枠にとらわれない、より広い視野で物事を見ていらっしゃるので、他の型からはなかなか聞けないようなお話もお伺いすることが出来て、面白かったです。今日はどうもありがとうございました。

江口和明シェフ プロフィール

1984年、東京都生まれ。

製菓専門学校を卒業後、「渋谷フランセ」に入社。東京、神戸の高級チョコレート専門店で研鑽を積み、ベルギーの老舗ショコラトリー「デルレイ」本店で研修後、他業種の商品開発を経験。26歳の時に最高のサーヴィスと経営を学ぶため、「株式会社グローバルダイニング」へ入社。「デカダンスドュショコラ」等、ペイストリー部門を統括。 2013年に「デリーモ」ブランドを立ち上げ、シェフパティシエ/ショコラティエに就任。

※店舗情報及び商品価格は取材時点(2023年01月)のものです。最新の店舗情報は、別途店舗のHP等でご確認ください。